2012/07/27 - 2012/07/29

1位(同エリア3458件中)

![]()

montsaintmichelさん

- montsaintmichelさんTOP

- 旅行記392冊

- クチコミ0件

- Q&A回答0件

- 3,383,930アクセス

- フォロワー169人

新聞紙上では電力不足、計画停電と言う文字が踊っています。熱闘の阪神地区から逃避しなければ身が持たない!そんな不純な動機で、首都圏の奥座敷と称される鬼怒川・日光・草津ツアーに申し込みました。その後、ニュースを見ていると群馬県館林市で今季最高気温37℃…。旅程に拠れば、確かこの周辺にも立ち寄ります。選択肢を誤ったのでしょうか…。

今回の旅行の主たる目的は、次の3つです。

①日光東照宮に語り継がれる謎をこの目で確かめる。

②名湯に浸かって心身を癒し、明日へのエネルギーを充電する。

③華厳の滝、白根山湯釜等の自然の畏怖に触れ、自分を見つめ直す。

<コース概要>

第一日目:鬼怒川温泉 (ものぐさの宿 花千郷 泊)

17:30頃宿へ到着。その後、個人的に五橋巡り散策。

第二日目:早朝 五橋巡り散策。

日光東照宮拝観==華厳の滝==吹き割の滝==草津温泉

(ホテル リゾート泊)

夕食後、湯畑の夜景観賞

第三日目:熱の湯 湯もみショー見学--西の河原公園散策==白根山

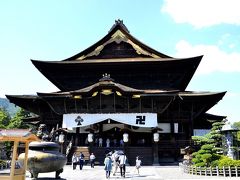

湯釜見学==善光寺参拝

今回は、日光東照宮編をご紹介いたします。

当方は、中学校の修学旅行以来ですので○○年ぶりです。記憶も曖昧模糊としており、金綺羅金の派手な神社という印象しか残っていません。主人は初めてなのでワクワク・ドキドキのようですが、果たしてその反応は?

- 同行者

- カップル・夫婦

- 一人あたり費用

- 3万円 - 5万円

- 交通手段

- 観光バス 新幹線

- 旅行の手配内容

- ツアー(添乗員同行あり)

- 利用旅行会社

- 阪急交通社

-

日光東照宮

日光東照宮は、1617年徳川初代将軍家康を御祭神にお祀りした神社です。家康は、1542年三河国岡崎城で誕生し、幼少より苦労を重ね戦国乱世を平定し、幕藩体制を確立しました。そして、世の中に秩序と組織を形成し、学問を勧め産業を興し、江戸時代260年間に亘る平和と文化の礎を築き、近代日本の発展に多大な貢献をしました。見方によっては鎖国などで島国根性を育んだとも酷評されますが、戦乱の世を平定したことは事実です。人を信じず、国際感覚が欠如しているのは、信長を反面教師とした結果と言えます。1616年駿府城で75歳の生涯を終えて久能山に神葬され、遺言により一年後に現在の地に移されました。家康は、「日光山に小さな堂を建て、自分を神として祀ること。自分は、平和の守り神となる」という趣旨の遺言を残しました。日光は江戸のほぼ真北。北天は宇宙の中心であり、不動の北極星を中心に星々が規則正しく運行します。つまり、江戸と北極星を結ぶ宇宙の中心軸に祀られることで、平和の守り神になろうとしたのです。また、日光東照宮は、家康が祀られた久能山東照宮と霊峰富士山を結んだ延長線上に存在します。これは、富士(不死)の山を超えると永遠のものがあるという信仰に因みます。尚、現在の主な社殿群は、三代将軍家光が1636年に造替したもので、 陽明門など55棟あり、費用は現在のお金で換算すると2000億円。造営の総責任者には秋元但馬守泰朝、工事の総責任者には大棟梁甲良豊後宗広が当たり、わずか1年5ヶ月の工期で完成しました。費用は全て幕府持ちで、一時期、これが祟って資金不足に陥ったそうです。境内の特徴は、自然の地形を生かした参道や階段を造り、バランス良く配置された社殿群が荘厳な宗教的空間を創出していることです。建物には、漆や極彩色が施され、数多くの彫刻が飾られています。これらは単なるデザインではなく、信仰形態や学問・思想が表されています。 また、社殿群は1999年に世界文化遺産に登録されています。 -

日光東照宮 石鳥居【重文】

1618年、九州筑前藩主黒田長政公によって奉納されました。高さ9m、柱の太さ3.6m、柱の中心の間隔が6.8m。鳥居の左右の柱の太さが微妙に異なっており、写真左側が右側に比べて10cmほど周囲が長いそうです。京都八坂神社、鎌倉八幡宮と合わせて日本三大石鳥居と呼ばれ、江戸時代に建てられた石造りの鳥居としては日本最大。石材は筑前産の花崗岩で、エジプトのピラミッドなどと同様に土嚢を積む方法で引き上げた15個の石材で組立られているそうです。石材を心棒で継ぎ、柱の上に渡した笠木・島木は軽量化のため空洞になっています。こうした耐震設計のおかげで、1949年に日光を襲った地震の時は、最初の強い揺れでかなりずれた継ぎ目が、余震で元の位置に戻ったそうです。

東照宮のある恒例山をマップで辿ると東経139°36′に位置します。そして江戸城は、139°45′で9′の僅差。つまり、東照宮は江戸城のほぼ真北。家康が北極星に高い関心を寄せていたのは、お抱えの儒学者 林羅山の記録からも明白。陰陽道の観点から、宗廟は王城の真北が良いとされたそうです。真北に輝き、他の星が周囲を回る北斗星を「宇宙を支配する不動の存在」と捉えたのでしょう。日光を霊廟としたのは、天下人となった家康が宇宙の支配者である北極星を背に徳川家が支配する江戸城を見守るためだったのです。 -

日光東照宮 石鳥居【重文】

後水尾天皇が書いた「東照大権現」の額だけでも畳1枚分の大きさがあるそうです。

宇宙と言えば、巷ではヒッグス粒子の話題で沸騰です。「質量の起源に迫る金字塔的な大発見」の見出しが躍ります。標準理論によれば、宇宙誕生の大爆発ビッグバン直後に生じた素粒子は、質量がゼロで光の速さで飛び回るそうです。宇宙が急速に膨張して冷えるとヒッグス粒子が宇宙空間を満たすように発生します。これが素粒子に水あめのように纏わり付いてブレーキをかける役目をします。つまり、水中で動く時に感じる抵抗が質量に当たり、この作用で素粒子が質量を持つようになります。光速で飛び回る間、素粒子は衝突しても互いに固着することはなく、質量が生じることで素粒子同士が集まり易くなります。素粒子が集結した結果、まず原子核が生まれ、水素などの原子が宇宙空間で生まれました。水素などのガスが集まって星が誕生、星が多数集まって銀河になりました。その過程で、地球上では生命が誕生し、今の世界が形成されたのです。ヒッグス粒子が「神の粒子」と言われる所以は、宇宙や物質の成立ちに大きくかかわるからです。正式な発見となれば、宇宙がどんな素粒子で構成され、どのような力が働いているかという現代物理学の最大の疑問の解明に一歩近づくことになるでしょう。 -

日光東照宮 照降石

千人枡形とも呼ばれる石鳥居を見上げる石段は、上にいくほど横幅が狭く、段差(蹴上)が低くなっています。下段と上段の横幅の差は約1m、石段の高さも約10cmの差があるそうです。わずか10段の石段を実際以上に高く、遠く見せるための遠近法だそうです。上から2段目平坦部中央の敷石が「照降石」で、斜めに分かれた茶色のコントラストが強まると、翌日から天気が崩れるそうです。写真では茶色が濃くなっているようにも思えますが、普段の状態が不明ですので比べようがありません。ただし、この日は激しい夕立に遭遇しました。

この石を切り出した所に偶然断層があり、性質の異なる地層同士が凝固したものと考えられます。 茶色の石材が、湿気を吸収し易いということではないかと思います。 -

日光東照宮 五重塔 【重文】

1648年に若狭国小浜藩主酒井忠勝によって奉納されました。1814年火災にあい、その後1818年に再建されました。高さ約36mで、内部は吹き抜けになっており、中心を貫く直径60cmの心柱が4層から鎖で吊り下げられ、その最下部は礎石の穴の中で10cm程浮いています。建物が揺れても重心は常に中心にあって倒壊を防ぐ耐震・耐風対策だそうです。東京スカイツリーの耐震構造もこの原理がベースだそうです。

特筆すべきなのは、隣にある鳥居との関係です。鳥居と言えば「神社の象徴」。しかし五重塔は、仏式の建築物。これは、日光山内で数多く見られる、神仏混淆のひとつだそうです。 -

日光東照宮 五重塔 【重文】

初層から4層までは屋根の垂木がまっすぐの「平行垂木」の和様、5層だけは垂木が扇の骨のように放射状で曲線の唐様「扇垂木」になっています。 -

日光東照宮 五重塔 【重文】

向かって右側の蟇股に鎮座するのは、虎です。家康が寅年の寅の刻に生まれたことから東照宮には虎の彫刻が多く刻まれています。五重塔には、方位に従って十二支の動物が彫られています。しかし、鼠、蛇、馬の彫刻は、五重塔にある十二支以外には存在しないのだそうです。

高橋晴俊 著『東照宮再発見』には「時々社殿では鼠の被害に遭ったり、境内の石垣には大きな蛇がいて驚かされるし、厩には神馬がいるので鼠蛇、馬の3種類はなくてもよいかもしれない」と言うユーモアたっぷりのコメントが載せられています。装飾彫刻で十二支が用いられている現存最古のものは、大阪 勝鬘院(しょうまんいん)の多宝塔となります。

-

日光東照宮 五重塔 【重文】

中央に鎮座するのは、兎の蟇股。日光東照宮を建立した家光の父、二代目将軍・秀忠は卯年生まれのため、兎で象徴されています。 -

日光東照宮 五重塔 【重文】

左に鎮座するのは、龍の蟇股。家光は辰年生まれなので龍で象徴されています。

全くの偶然とは言え、十二支の順番通りになっています。これも生まれ持った運命と言うことでしょうか? -

日光東照宮 表門【重文】

東照宮最初の門で、左右に仁王像が安置されているところから仁王門とも呼ばれています。門の側面にいる唐獅子や獏、通路に面した象や虎など82体の彫刻が施されています。 -

日光東照宮 表門【重文】

阿形の仁王像。阿吽の仁王像たち、実は出戻りなんだそうです。1872年に実施された神仏分離で大猷院の仁王門に引越しました。東照宮の仁王門(後に表門に改称)に仁王像がないのは不自然ということになり、1896年に戻って来るまでは現在表門の裏側に安置されている狛犬たちが代役を務めたそうです。 -

日光東照宮 表門【重文】

吽形の仁王像。

身長は4m。睨みをきかせ、迫力に満ちた形相てす。 -

日光東照宮 表門【重文】

門の側面の木鼻には獏が彫られています。獏の下にある禅宗様木鼻には、渦紋が彫られています。獏は、悪夢を食べてくれるという架空の生き物です。江戸時代には、庶民に親しまれた霊獣だったそうです。 -

日光東照宮 表門【重文】

通路側の木鼻には、耳が垂れ下がったのが特徴の象、頭貫には菊の彫刻が施されています。 -

日光東照宮 表門【重文】

仁王像が返って来るまで門番の代役を務めた吽形の狛犬。ちなみに、唐獅子との違いは、狛犬が角を有することだそうです。狛犬と言われますが、犬の仲間ではありません。龍や麒麟同様に、想像上の動物です。狛犬はすでに平安時代には日本に渡っていたそうです。信仰対象を守る守護聖獣とも、神仏から遣わされた神使とも言われていますが、いずれも通説の範疇であり、意外なことにその来歴も目的も謎に包まれているそうです。 -

日光東照宮 表門【重文】

阿形の狛犬。角がないのは、雌と言う設定でしょうか?鬼瓦でも角のあるなしで雌雄が分かれます。

別の説としては、平安時代の阿吽の狛犬と言う見解もあるそうです。唐獅子も狛犬も元を辿ればインドの獅子に行き着くそうですので、ここはあまり深く考えない方が良いかもしれません。 -

日光東照宮 表門【重文】

裏面の蟇股にある4頭の虎のうち、右から2頭目の体の模様が他とは異なります。縞ではなく丸、つまりヒョウ柄です。江戸時代では、豹は虎の雌と思われていたそうです。

大阪のおばちゃんたちが見たら大喜びしそうな彫刻です。 -

日光東照宮 表門【重文】

表門の内側の虎にもヒョウ柄のものがありました。(裏側から見て左側です)

こちらは、全身が白いので、ヒマラヤに生息する雪豹という設定でしょうか? -

日光東照宮 表門【重文】

裏側から見た表門の全景です。 -

日光東照宮 下神庫【重文】

表門を潜ると右から正面へ鉤の手に3棟が並びます。右から下神庫・中神庫・上神庫。総称して三神庫と呼び、奈良の正倉院に代表される校倉造りを模した建物で、下神庫には春秋渡御祭「百物揃千人武者行列」で使用される1200人分の馬具や装束類が収められています。いずれも鮮やかな色遣いの蔵です。

下神庫の右奥に西浄という建物がありますが、これは神様のトイレだそうです。従って、全く使われたことがないそうです。 -

日光東照宮 中神庫【重文】

下神庫の先にあり、入母屋造り。こちらも百物揃千人武者行列の装束類を収めた倉庫です。

正面中央の柱の間の上部に鶴と亀、左右の柱の上部に鳳凰の彫刻が極彩色で施されています。敷石の両脇には大きな玉砂利が敷き詰められています。これは、履き物が汚れないようにするための知恵だそうです。 -

日光東照宮 上神庫【重文】

中神庫の先にあり、切妻造り。重要な神宝類を収めた倉庫。 -

日光東照宮 上神庫【重文】

想像の象

妻(側面)に2頭の象(狩野探幽下絵)の大きな彫刻が施されています。実物の象には存在しない、鋭い爪、耳環や裏返しの耳が見られます。白い象は尻尾が三つに分かれています。黒色の象は、お腹が白く随分膨らみ、滑稽です。いわばアート・ディレクターのチーフだった狩野探幽が、実物を知らずに想像で彫刻の下絵を描いたことから「想像の象」と呼ばれています。

象の彫刻は、「蔵」と「象」の語呂合わせや洒落で施されたのではないかと言われています。 -

日光東照宮 神厩舎【重文】

神様に仕える神馬をつなぐ厩です。

長押の上には「猿八態」の彫刻があり、あたかも8ページの彫刻絵本の如く、人間の一生が風刺されています。室町時代までは猿を馬屋で飼う習慣があったそうです。 -

日光東照宮 神厩舎【重文】

中でも正面左から2番目の「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿の彫刻」が有名で、衆目を釘付けにしています。猿八景の彫刻は、キリスト教会にある文盲者に聖書の教えを説くためのステンドグラスと同じ役目を果たしているのだと思います。

三猿は、神馬を入れる神厩舎の長押に施された細長い透かし彫りの彩色彫刻です。人の一生が猿になぞらえた物語になっていて、親に「悪事を見ざる言わざる聞かざる」の方針で育てられた子猿が成長して青雲の志を抱き、挫折を味わって慰められ、やがて伴侶を得て子を持つ、という話が左から右へと展開しています。 -

日光東照宮 神厩舎【重文】

お勤めの時間が決められており、時間外は別の厩舎で過ごしている神馬です。現在飼われているのは白馬ですが、神馬の初代は家康愛顧の勝黒という黒馬だったそうです。 -

日光東照宮 神厩舎【重文】

馬小屋に猿の彫刻があるのは、 陰陽五行説から五行を十二支に当て嵌めると馬=火、猿=水であることより、「火を守る水」すなわち「馬を守る猿」という縁起から施れたそうです。屋根の形状は左右対称でなく、屋根が長く伸びている流れ造り。また、境内唯一の素木造りで、柱や梁には一切彩色がありません。彩色があるのは長押を飾る猿の彫刻、屋根の妻部分の飾り、馬屋の出入り口の上部の飾絵だけの質素な佇まいを見せています。煌びやかな他の建造物に比べて朴訥としており、侘び・寂の世界を演出しています。 -

日光東照宮 唐銅鳥居

日本で最初に造られた青銅製の鳥居。三代将軍家光が金2000両を費やして建立したものです。柱の足元には、神社としては珍しい仏教様式の蓮の花弁が刻まれています。

青銅の鳥居が建つその手前には、ダイヤモンド形の石畳があります。陽明門を正面に見て左から3番目(一番左は三角形なので数えません)、後ろから1つ目の石畳の上がメガ・パワースポットだそうです。そこで願い事をすると叶えられるとか。この写真は、そのパワースポットから撮影したものです。この写真を見ながら祈念された皆さんには、ご利益があると思います。 -

日光東照宮 御水舎【重文】

神様にお参りする前に、手を洗い、口をすすぎ、心身を清める為の建物です。水盤は1618年佐賀藩主鍋島勝茂によって奉納されました。くり抜いた15cmの穴から、サイフォンの原理で水が噴き上がる仕組みです。今ではどの神社にも水盤を置いた施設がありますが、往時は自然の川や湧き水の場がそれとされ、境内に独立した建物を構えたのは東照宮の御水舎が最初だそうです。柱には水気による腐敗防止のために花崗岩が用いられ、唐破風の屋根がその上に被せられています。石柱や屋根、銅板に彫金を施し、金箔でメッキされた飾り金具が施され、まさに豪華絢爛。

往時、飾り金具は木柱に取付けられるのが一般的で、石柱に取付けられるのは非常に珍しく、珍しいものの例えとして「石に金物 日光ばかり」という諺が生まれたそうです。西側の屋根の角が切り落とされているのは、魔除け説の他、杉の成長を邪魔しないためという説もあるそうです。 -

日光東照宮 御水舎【重文】

唐破風の下には、逆巻く波と飛龍の彫刻が施されています。これほど立派な翼を持つ「飛龍」は珍しく、古都奈良でもお目にかかることは出来ない貴重な彫刻です。

飛竜とは翼をもつ龍で、水を司る霊獣とされています。まるで巨鳥のようであり尻尾は魚のように尾鰭になっています。

飛龍は、左右一対で阿吽の形相を模っています。 -

イチオシ

日光東照宮 御水舎【重文】

御水舎に飾られた飛龍の彫刻は東照宮では最高傑作の誉れ高いものです。

ズームアップした写真でご堪能ください。 -

イチオシ

日光東照宮 御水舎【重文】

飛龍の彫刻(左側)。 -

日光東照宮 輪蔵

内部に八角形の回転式書架があり、そこに仏教の経典が収められているので「経蔵」でなく「輪蔵」と呼ばれます。この地が東照宮となる前の仏典の経蔵がそのまま引き継がれた形で「輪蔵」が建てられており、ここでも神仏一体の精神が存在していることは非常に興味深いことです。

外側の装飾は、下層が元和期の様式で蟇股の間に霊獣花鳥の彫刻が施されているのに対し、上層は寛永期の様式で折り重なるような極彩色の蟇股が見られるだけです。 -

日光東照宮 鼓楼

左右対称に鐘楼と鼓楼が配置されています。各々釣鐘、太鼓が収められ、下層には袴腰と呼ばれる銅板に黒漆を塗り、金色の飾り金具が施され、上層には高欄が張り巡らされて正面・背面の中央には板唐戸、その両脇および側面には火灯窓が設けられています。

鼓楼には、屋根の入母屋の妻飾りに亀の彫刻が見られます。 -

日光東照宮 鐘楼

入母屋の妻飾りとして羽を広げた鶴の彫刻が見られます。

鐘楼も鼓楼も外観デザインは同じなので、あえて違いを求めれば妻飾りの彫刻となります。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

日本を代表する最も美しい門で、京都御所十二門の東の正門を陽明門と呼び、その名をいただいたのが由来。ここより奥へは、明治維新まで庶民は入ることができませんでした。いつまで見ていても見飽きないところから「日暮の門」とも呼ばれ、江戸時代初期の彫刻・錺金具・工芸・装飾技術などが陽明門に集約され、508体に及ぶ彫刻で飾られています。「東照大権現」の額の下には龍、その下には息が犇めき合っています。ちなみに、東照宮全体では5173体の彫刻があるそうです。

東照宮にとって切り離せないのが「星辰信仰」です。東照宮を作る上で日光に決まったのは江戸からみてちょうど真北に位置していたからです。つまり、宇宙を主宰する不動星=北極星のように、家康は死しても、自分は北極星のように不動で宇宙を支配し、江戸を見守っていくという思いがあったのです。陽明門も真南を向いています。門の背後に北極星を中心にして星々が周ってる写真をどこかでご覧になった方もいらっしゃることでしょう。 -

日光東照宮 恐悦飛び越えの獅子【重文】

陽明門を目の当たりにしてしまうと足が勝手にそちらへ向かってしまいますが、想いを留めて周囲に気を配ってください。まだ、見所は沢山あります。

この獅子は、冬木太良右衛門の作品。家光がこの獅子を見て「良くできている」と褒めたところ、「恐悦至極に存じます」と応えたのが名の由来。東照宮の石柵は全て重要文化財に指定され、獅子と玉垣は一体で、一つの花崗岩から彫り抜かれています。獅子は単なる装飾ではなく、重い石柵を支えるバットレス的な役目も果たしているそうです。

逆立ちをした唐獅子は「飛越えの獅子」と呼ばれていますが、どちらかと言えば「飛び込みの獅子」の方がしっくりきます。 -

日光東照宮 南蛮鉄燈籠

伊達政宗 寄進の南蛮鉄燈籠は、ポルトガルからの輸入鉄で造られたものとして有名です。掛かった費用は莫大なものだったことでしょう。「鉄」の材質は「銅」に比べて融点が高く、しかも硬く加工が大変なため、仏像の彫刻でも「鉄仏」は僅少です。しかし、鉄製だったのですぐに錆びてしまい、うっかり燈籠とも呼ばれています。往時は、ペンキのような防錆効果のある素材は存在しなかったのでしょう。 -

日光東照宮 南蛮鉄燈籠

燈籠には、伊達正宗の象徴である三日月が彫られています。謎は、反対側に透けて見える卍マークです。実は、支倉常長の家紋という説があります。南蛮大砲に似た燈籠に常長の家紋。ここに何か正宗コードを読みたくなるのは、性でしょうか?政宗が家康に仕掛けた最後の悪戯だと思うとワクワクした気分になります。家康による伊達潰しの陰謀を避けるために、支倉がわざと遣欧使節を失敗させたという説を背景にすると走馬灯のように想いが廻り膨らんできます。

卍といえば、ナチスの彫像「アイアンマン」の調査結果が、米学術誌に発表されました。ナチス・ドイツがチベットから持ち帰った彫像を調べたら、宇宙から落下した珍しい隕石でできていた・・・。「インディ・ジョーンズ」を彷彿とさせるようなドラマチックな調査結果です。

隕石の片面にある彫像は「アイアンマン」と呼ばれ、高さ24cm、重さ10.6kg。仏教の毘沙門天やヒンズー教の神がモデルで、1000年以上前に彫られたものだそうです。1938年頃、ナチス親衛隊 隊長のヒムラーの命を受けた調査隊が発見したものです。胸には仏教で吉祥とされる「卍」が刻まれ、アーリア民族の象徴として鉤十字(ハーケンクロイツ)を掲げるナチスにとって貴重な発見でした。2007年にチームがサンプルの提供を受けて成分を調べ、ニッケルを多く含む珍しい鉄隕石の一種と判明しました。地理的条件から、モンゴルとロシアの国境付近に1万5千年前に落下したチンガー隕石の破片から削り出されたとしています。隕石を宗教崇拝の対象とする例は世界的に多く知られ、チームは「彫像の作者もこれが特別な石だと知っていたのではないか」と推測しています。因みに、論文のタイトルは『宇宙から来たブッダ』だそうです。 -

日光東照宮 右回廊

陽明門の両側には総計220mに及ぶ法悦の彫刻が施された回廊があり、1枚のケヤキ板に透かし彫りされた力作揃いで、垂涎の的です。回廊は屋根下から欄間、胴羽目、腰羽目に彫刻が施され、その下の横柱にオランダ製の燭台か取り付けられています。

上段には、孔雀と唐松。下段には、アヤメと波が彫り込まれています。 -

日光東照宮 右回廊

上段には、鳳凰、雲、竹と梅。下段には、鴨、波と水葵が刻まれています。 -

日光東照宮 右回廊

上段には、鳳凰、雲、梅、竹と笹。下段には、鷺と波が彫り込まれています。 -

日光東照宮 鐘楼

上段から、龍、翼をもつ飛龍、麒麟の彫刻が鮮やかです。

鐘楼の壁やひさしの紋は、一見、明智の家紋を彷彿とさせる模様ですが、花弁の先の形で見分けられます。光秀の桔梗紋は先が尖っていますが、この模様は先が丸まっています。つまり、家紋ではなく、往時、装飾に用いられた唐花紋になります。光秀=天海のメタファーを抱いて色眼鏡で見てしまうと、錯覚するかもしれません。あるいは、往時の棟梁が巷の噂を暗喩として仕込んだ可能性もあるかも? -

日光東照宮 オランダからの回転燈籠

よく見ると葵の紋が逆さまになっている、逆葵紋燈籠です。しかし、悪意がなかったとの判断で、受け入れに甘んじたそうです。オランダでもこれに匹敵する燈篭は少なく、秀逸な作品だそうです。設計:ヨハネス・ルトマ、制作:ヨーストヘリッツゾーン。 -

日光東照宮 左回廊

上段には、雲、竹、笹と芍薬。下段には、鴨と波が彫られています。

この左奥には鳴き龍で有名な本地堂(薬師堂)があり、職員の方が拍子木を叩いて反響を聞かせてくれます。拍子木を打つ高さによって共鳴音が違うのには大変驚きました。低い位置で打った時の鈴虫のようなリンリン・コロコロという残響が心地良かったです。

鳴き龍の原理は、科学的に解明されているそうです。夢を壊したくない方は、以下を飛ばしてください。

実は、法堂天井にある龍の顔の真下に瓶が埋められているそうです。それで龍の顔の真下で音を鳴らすと瓶が共鳴して独特の音色を奏でる仕掛けだそうです。人が侵入したことを知らせる鴬張りの床と同様、これも巧みのなせる業です。

因みに、龍には昇り龍と下り龍の2種類があり、昇り龍の方だけ手に玉を持っています。手にない場合は、顎の下に隠し持っています。人の願いを天に持ち運ぶのが昇り龍なので、下りの龍は玉を持っていないそうです。 -

日光東照宮 右回廊

回廊にはこのように沢山の透彫りがあります。ポイントを決めて観ていかないと案外時間を取られますので留意ください。 -

日光東照宮 回廊

回廊下部に取り付けられたオランダ製ブラケット型灯架(蜀台)です。イルカをモチーフにしたデザイン(付け根の丸まった部分)が見られます。イルカは欧州では「海の騎士」と称され、神聖化されていたそうです。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

東照宮のランドマークの陽明門にはミステリアスな伝聞があり、それは造営当時よりまことしやかに伝えられる徳川家康と明智光秀の関係です。歴史ファンとしては興味をそそられるテーマで、東照宮の造営を家康に進言した天台宗の大僧正天海の正体は、秀吉に討たれた光秀だというミステリーです。天海は別名「黒衣の宰相」といい、家康の寵愛で治政に関与し、家光の時代には春日局と共に影政にて辣腕を振るった怪僧です。事実、東照宮にはそれらの謎を彷彿とさせる暗喩が存在します。陽明門の左右に結界と居座る二体の随神像(近衛兵)の袴の膝部や軒先には、明智家の家紋とおぼしき桔梗紋が描かれています。明智の家紋の五角形桔梗は、丘に咲くのでオカ・トトキとも呼ばれ、トトキのトキと土岐をかけて美濃源氏土岐氏の家紋となったものです。しかし、桔梗紋は武田信玄の将 山県昌景や加藤清正も使っております。また、江戸城には桔梗門(内桜田門)と呼ぶ門があり、江戸城を開いた太田道灌の家紋の桔梗が由来です。諸説ありますが、陽明門の桔梗紋の形は明智の桔梗紋とは異なります。決定的なのは、外側が五葉の木瓜で囲われていることです。五葉木瓜紋と言えば信長の「織田木瓜」で、信長が家康が滅ぼした豊臣家の祟りを封じる役目を負っていると考える方が腑に落ちます。また、往時、平均寿命が35歳の中、天海は1536年に生誕し、108歳の寿命を全うしたと伝えられます。これ自体信じ難いですが、光秀は1528年生まれなので、もし天海と同一人物なら115歳まで生きたことになり、医学未発達の時代にこれほど長生きするというのは信憑性が疑われます。現時点では、筆跡鑑定を拠り所に光秀と天海は別人だとするのが定説だそうですが、真相は未だ闇の中です。ダ・ヴィンチが宗教絵画にダ・ヴィンチ・コードを遺した様に、江戸時代の粋な棟梁たちも陽明門に何らかの暗喩を認めたのかもしれません。新たな陽明門コード発見の報を待ち侘びているのは、当方だけではないように思います。

ところで、虎の皮を敷くというのは、寅年の家康への冒涜に匹敵する行為では?これは、どう解釈すればよいのでしょう。 -

イチオシ

日光東照宮 陽明門【国宝】

中央部には、一本の白塗りの頭貫に彫られた宙を飛翔する通称「目貫の龍」が君主の証しとして飾られています。「画竜点睛」で目を入れたら遥か彼方に飛翔してしまうからわざと目を入れなかったとか、故意に未完成にしておいて建物の崩壊を防ぐための験担ぎだとも言われています。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

軒下には極彩色に彩られた麒麟、その下には白色の龍馬、さらに下に子供達の透かし彫りが施されています。1層目には唐獅子や子供達が彫り込まれています。

東照宮の極色彩は、陰陽五行説により、魔除けの願いが込められています。陰陽五行では地球上の万物は5つの元素で成り立つとされ、5元素を示す色が白・朱・黒・黄(金)・青(緑青、群青)。この5色は、古来より魔除けに霊験あらたかな色彩とされおり、東照宮もそれに習ったそうです。 -

イチオシ

日光東照宮 陽明門【国宝】

積み木を縦横に組み合わせたような「斗供組み」は、見た目の素晴らしさもありますが、地震の揺れを分散して吸収させる実用的な構造なんだそうです。

京都御所十二門のうちの東の正門を陽明門と呼び、その名をいただいたのが由来。もう一つ思い浮かぶルーツが陽明学です。

江戸幕府が奨励した封建支配のための学問、その意味での儒学が朱子学でした。切支丹弾圧、鎖国政策や戦国時代とは真逆な安定志向の時期、それを支える模範が朱子学でした。しかし、中国には変化の時代に即した儒学があり、それが陽明学でした。少数派で先鋭的だった陽明学者は、前例を尊重し法を文字通り遵守する、あるいは古典を字義通りに解釈する朱子学を批判し、革命思想を重んじました。鎖国中の日本に黒船が接近して蘭学が導入され始めた時、新たな学問を受け入れる余地があったのは陽明学によるところが大きかったそうです。ですから、陽明学の中江藤樹の学問は現在でも新鮮なものがあるし、封建社会に役立った朱子学の林羅山は今見て参考になるところは少ないそうです。幕末維新の原動力となったのは陽明学で、元来朱子学のトップながら、黒船の来航する変化の時代に陽明学の重要性を説いた佐藤一斎、彼に学んだ佐久間象山や吉田松陰などが歴史の扉を開いていきました。頭の堅い朱子学者たちが、考えもなしに結んでしまった日米修好通商条約などの不平等条約。これを正し、欧米列強より一歩下がった二等国ではなく、世界の一等国として日本が飛躍するためには、近代的な立憲君主国家の体制を整える必要があったことは周知の通りです。

家康の時代に陽明学を尊ぶことはなかったでしょうが、家光の時代に陽明学の教えを理解して陽明の名をいただいたのであれば、先見の明があったと思われます。陽明学の視点から今の日本の諸問題を考え直してみてはどうでしょう?多くの示唆があるように思うのですが…。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

吽形の狛犬。後方には、さりげなく鳳凰の透かし彫があります。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

上層高欄には「千人唐子の知恵遊び」と呼ばれる彫刻があり、「司馬温公の瓶割り」、「孟母三遷」などのよく知られた故事・逸話を主題としたものや子供の遊びをテーマとした彫刻が並んでいます。下層組物間には聖賢(儒教で理想とされる人物)の彫刻が並んでいます。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

胡粉(ごふん:貝殻を摺り潰した白色顔料)を塗った12本の柱には、グリ紋と呼ばれる渦巻状の地紋が彫られています。特に裏側から見て右から2番目の柱は"魔除けの逆柱"と呼ばれ、グリ紋の向きが逆です。

これと同じ逆柱が本社の拝殿と本殿にも1本ずつあることは、あまり知られていないようです。グリ紋自体に魔除けの意味がありますが、「家を建てる時は、瓦3枚残す」と言われるように、建物は完成した瞬間から崩壊が始まります。それなら1か所だけ仕様を違え、建物がまだ未完成であると見なし、建物が長持ちするように願ったということのようです。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

龍頭(つたかずら)には異なる動物が彫られています。白い龍のようなものは、龍馬(りゅうば)。足に蹄のある龍だそうです。麒麟によく似ていますが、麒麟は1角、龍馬は2角、麒麟は牙を持っているが龍馬には牙がありません。さらに、麒麟の蹄は先が2つに割れた偶蹄、龍馬の蹄は割れていない奇蹄。そして、龍馬が龍竜の一族である証しとして、体には鱗が見られます。

その上には、髭がなくて鼻の穴がある息がいます。中国の伝承では、龍は鯉が変化したもの。一説には、これらの龍もどきは、その変化の途中の状態(龍馬→息→龍)。その過程を描くことで、「人は修行を続ければ鯉が龍になるように立派に成長を遂げる」という意味が込められているそうです。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

木鼻は、下層が唐獅子で、上層が龍馬です。

【1箇所だけ仕様が異なる建物の例】

①五重塔第5層の屋根の垂木の構造が他の4層と異なる。

(1~4層:平行垂木、5層:放射状垂木)

②御水屋の西角だけが切り落とされた形になっている。(角切りの屋根)

③陽明門右回廊の透かし彫りで、右端の一つだけ大きさが小さい。

④本殿の逆柱

⑤陽明門の逆柱 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

唐破風の下には、扁額の左右に麒麟が向かい合っています。結構距離があり、暗いので、肉眼で細部を読み取るのは困難です。麒麟は徳のある王の世に姿を表すものなので、家康は徳のある王であったことを示しています。

陽明門の通路の間天井には、狩野探幽が描いた「昇竜(のぼりりゅうう)」と「降竜(くだりりゅう)」があります。残念ながら、色彩が衰えて絵画の原形をとどめていませんでした。昇竜は別名「八方睨みの竜」、降竜は「四方睨みの竜」とも呼ばれているそうです。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

天海の正体が光秀だとする説があることは先ほど述べました。この説は、光秀が逃亡して比叡山に落ち延びたところから始まります。比叡山の僧たちは信長に焼き討ちされた恨みもあり、彼を討った光秀を手厚く保護したそうです。天海になった光秀は家康に秘かに接近。家康は信長と盟友関係にあったものの、信任を得るために嫡男・信康を自害させらた恨み等もあり、信長への怨恨の思いを抱いていたのではないか?その恨みを晴らしてくれた光秀は軍師としても名高く、そこでブレーンに加えたと言う説です。

光秀が天海だとする証拠は散見されますが、その最たるものが、秀吉の死後、家康が豊臣家殲滅のために仕掛けた大坂冬・夏の陣です。家康は秀吉の後継者秀頼が寄進した方広寺の鐘の銘「国家安康」が家康の名を分断する侮辱極まりない銘だと、戦開始のきっかけにしました。実はこの鐘銘への不満を進言したのが天海だったそうです。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

陽明門のすぐ左、目立たない所にある透彫です。上段には、雉。中段には、金色に輝く4頭の唐獅子。下段には、波が彫られています。

天海は、なんと江戸時代初期に108歳まで生きたと伝えられます。長寿の秘訣は、納豆汁、クコ飯などの粗食にあったそうです。ある時、家光が天海に長生きの秘訣を尋ねると、「長寿は粗食、正直、日湯、だらり、ときおり下風あそばされかし」と答えたそうです。粗食を重んじ、嘘をつかず、毎日入浴し、ストレスを避け、時には放屁する。

長寿には適度なたんぱく質が不可欠で、天海が好んだ納豆汁は大豆のたんばく質が豊富でした。納豆は、脳の老化を防ぐレシチンや、血中コレステロールの濃度を低下させるサポニンが含まれた長寿食。天海は、体調を崩した家康にも納豆汁を勧めています。また、クコ飯には、老化予防、免疫力強化、疲労回復の効果があるとされます。天海は、70歳を過ぎてから家康の側近になっています。高齢にもかかわらず、江戸の都市計画、日光東照宮や上野寛永寺の造営など、歴史的大事業に采配を振るえたのは、粗食によって明晰な頭脳を最晩年まで保てたからだそうです。 -

日光東照宮 陽明門【国宝】

右端に見える修繕中の建屋が神輿舎【重文】です。春秋渡御祭に使われる、三基の神輿が納められているそうです。中央には、本尊である家康の神輿。向かって左には、武家の棟梁であることを尊重して祀られた源頼朝の神輿。家康が尊敬し、同属の先祖でもある頼朝が崇敬を捧げた地という所以。右には、天下を統一した豊臣秀吉の神輿が奉納されています。

ところで、豊臣家を滅ぼしたのは家康、何故秀吉の神輿が家康の墓所にあるのか?1868年、徳川家を倒して成立した明治政府は、家康の呪いを恐れました。そこで家康の主君である秀吉を祀り、家康の呪いを封じ込めようとしたのだそうです。往時は今と比較にならない位、祟りや呪術や霊魂等を恐れていたそうです。

天井では、狩野了琢が描いた日本一の美人と誉れ高い天女舞楽が舞っているそうです。 -

日光東照宮 唐門【国宝】

陽明門の豪華絢爛さに圧倒されて見過ごしがちですが、実は2番目に彫刻の多い建造物です。東照宮内に刻まれた彫刻の総数は5173体。最多は本社の2468体(本殿1439体、拝殿940体、石の間89体)、次いで唐門の611体(7×9cmの小さな花の彫刻が400体)。陽明門が3番目で508体。

唐門は全体が胡粉で白く塗られた桁行3m、梁間2mの小さな門で、ここを潜るのは正月や大祭などの祭典の時か国賓の参拝の時だけで、一般の観光客は潜れません。白と黒色を基調にし、一見質素に見えますが、よく見ると非常に手の込んだ造りになっています。細部の彫刻や欄間の彫り抜きなどに見られる精巧優雅さは陽明門を凌駕するとも言われています。国宝に指定されるだけの価値があります。 -

日光東照宮 唐門【国宝】

正面の唐破風の下には、「許由と巣父」の彫刻。その下方には「舜帝朝見の儀」の彫刻があり、家光も正しく将軍を継いだことを表しているそうです。古代中国の伝説上の皇帝、舜帝が残した「内平外成」の言葉から平成の元号が選ばれたのは、まだ記憶に新しいと思います。舜帝の政治によって家の内は平和になり、世の中もよく治まった様子を指しています。1本のケヤキに4列27人の人物がぎっしり彫られています。ちなみに、中央に君臨するのが舜帝です。 -

日光東照宮 唐門【国宝】「許由と巣父」の彫刻

左の彫刻が許由(きょゆう)という人物で、今で言う世捨て人です。 中国の王、尭(三皇五帝の一人)は、誰かに王位を譲ろうと案じていました。そこで許由という賢者の名を聞きつけ、王位を譲りに行きます。ところが、許由は「心地悪いことを聞いてしまった」と言い、耳が腐らないように滝の水で耳を洗い流しました。

そこでは同じ世捨て人の巣父が、牛に水を飲ませようとしていました(右の彫刻)。ところが、目の前で許由が耳を洗っている。事情を聞いて「こんな耳の垢と人の欲望で汚れてしまった水を牛に飲ませるわけにはいかない」と言って帰って行きました。こうして尭は舜に王位を譲り、国は平和になったと言うことです。

つまりこの逸話、「いらない欲は持つな」という教え。この場合は王位が汚れたもの例えとなっていますが、世俗から離れた境地を示していると言えます。この図像は、往時、張良と黄石公と共に流行したものだそうです。 -

日光東照宮 唐門【国宝】

門柱左側の降龍。紫檀や黒檀などで象嵌(寄木細工)された龍の頭が下を向いています。

黒檀といえば、今や絶滅危惧種に挙げられる植物です。米司法局は、老舗ギターメーカー「ギブソン」がマダガスカルから黒檀を違法に輸入した疑いを認め、罰金30万ドルの支払いと黒檀の没収に同意したと報じています。マダガスカルの黒檀は成長が遅い上、乱伐によって供給が危機に瀕しており、希少動植物を保護するために同国は2006年から黒檀の伐採を禁止しました。ギターの響きが材料に依存することは否めませんが、お金に物を言わせて不法行為をさせるユーザー側にもある種の責任があるように思います。振興メーカーにシェアを奪われ、苦肉の策でヴィンテージ物に手を染めた結末なのかもしれませんが、法や倫理を犯す企業が生き残ることは難しいと思います。老舗メーカーとして襟を正し、原点回帰してもらいたいと思うのは当方だけではないように思います。

ペットの問題も同様だと思います。 -

日光東照宮 唐門【国宝】

門柱右側の登龍。龍の頭が上を向いています。

門柱の手前上部には、丸い窓枠に羽根を広げた鶴が彫られています。今となっては懐かしい日本航空の鶴のマークは、ここのモチーフから採ったものだそうです。

JALの再生は、民間スポンサーが現れなかったため政府が3500億円を出資し、厳しい監視下で指導してきました。 政府はそのJAL株を秋にも売却する予定ですが、一部報道によれば7000億円程の売却額が予想されています。株式の売却益は国庫に収められるため、出資額と売却額の差益は高いリスクを取った国の投資益となります。税収不足に悩む国にとっては大きな収入源であり、国民にも間接的に利益が還元されることでしょう。JAL再生は、公的支援の成功例といえます。是非、JALは、再上場により国民に恩返しをして欲しいと思います。 -

日光東照宮 唐門【国宝】

四方軒唐破風の屋根の正面(南)と背面(北)には、夜の守護神として虎よりも強いと言われる「恙(つつが)」という奇獣を設えています。

恙の足は金色の環で留められ、どこかへ行ってしまわないように係留されています。

カミさんに「風景の背景のピントが甘い」と言われたのがトラウマになり、失敗のないように絞りを大きくしてデジカメのようにパンフォーカス風にして撮影しています。時間的余裕があれば、絞りを小さくして背景をぼかし、デジイチの醍醐味を発揮できるシーンなのですが…。 -

日光東照宮 唐門【国宝】

屋根の東西には、昼の守護神として鰭切れの龍を設えています。どこかへ飛んで行かないように鰭(翼)が切り取られているそうです。

堺市にある1557年創建の名刹 南宗寺の一画に「東照宮 徳川家康墓」と刻まれた墓があります。以前、この地に東照宮があり、戦災で焼け落ちたそうです。南宗寺史には、「家康が大坂夏の陣(1615年)で茶臼山の激戦に敗れ駕籠で逃げる途中、後藤又兵衛の槍に突かれた。辛くも堺まで落ち延びたが、駕籠を開けてみると既に事切れており、遺骸を南宗寺の開山堂下に隠し、後に改葬した」との伝説があります。

それを裏付けるものがあります。墓の斜め後ろに開山堂跡があり、無名塔の隣には幕臣 山岡鉄舟の筆で「この無名塔を家康の墓と認める」との碑文が埋め込まれています。また、坐雲亭内の板額には、1623年7月に徳川秀忠、8月に家光と、代替わりした両将軍が相次ぎ同寺を訪れた記録が残ります。往時、2人の将軍が1カ月の間に、さして有名でもない同寺を訪ねるのは異例なことです。

更には、日光東照宮宝物館に収蔵される家康の駕籠の天井には丸穴が開いています。果たして槍の痕なのか?宝物館曰く、「槍による穴ではなく、幸村の鉄砲によるとの伝承があり、穴は下まで貫通しています」。それが事実で、この狭い駕籠に家康が乗っていたら…。 -

日光東照宮 唐門【国宝】

唐門の左右は透塀になっており、その上下欄間は回廊同様に手の込んだ彫刻で彩られています。この透塀は瑞垣(みずがき)と称され、全長は167mにも及ぶそうです。しかし、その美しさとは裏腹に、現実的な所も垣間見れます。実は、材料に固いケヤキを使うことによって、弓矢・鉄砲から将軍を守るという意味もあったそうです。

最近、修繕工事が終わったばかりのようで、色彩の質感が往時を彷彿とさせているようです。 -

日光東照宮 祈祷殿【重文】

結婚式や初宮などのご祈祷が行われます。この脇から拝殿へ上がって祈祷を授かります。拝殿の天井には100頭の龍の絵が描かれ、狩野探幽一門による競作で全て違う絵柄になっています。他には、右手の仕切戸に描かれた麒麟も有名です。

天井の下には歌人の絵額が並べられ、小野小町や紀貫之等々おなじみの顔ぶれがいくつか見られます。

さて、ここから東回廊蟇股に鎮座する「眠り猫」を拝み、家康が眠る奥宮拝殿と思いきや、時間の都合で昼食場所へ徒歩で移動するとのこと。東照宮見学は2時間と言われていたので、てっきり奥宮へも行けると信じて疑いませんでした。しかし、2時間のうち45分程は修繕中の日光山輪王寺に宛がわれ、メインディッシュをいただくことが叶いませんでした。世界遺産ガイド付きというツアーは考え物です。輪王寺では、御札や数珠の営業トークがほとんどでしたので…。ツアーの宿命でしょうか…。 -

日光東照宮 上神道

後ろ髪を引かれる思いで日光東照宮を後にします。

遠近法を駆使した絵画の中の道を歩いているような錯覚に包まれ、ふと平衡感覚が揺らいでくるのに驚きが隠せません。

一見、絢爛豪華に見える社殿には家康の根本精神が脈々と受け継がれており、至る所に「Love & Peace」のメッセージが込められていました。中国の故事に基づく彫刻、唐子、麒麟、龍や獏の霊獣もすべて平和というキーワードでその意味が詳らかにできます。そして、ここは彫刻の花が百科繚乱の如く咲き乱れ、鳥が囀る極楽浄土でもあります。そうした視点で東照宮を見直すと陽明門ばかりか、他の建物にも興味がそそられます。何故、ここに豪華絢爛な彫刻・絵画が施されているのか思いを巡らすだけでも飽きることがありません。さらには、霊獣ウォッチングやネイチャーウォッチングという新たな楽しみ方もあります。

時間が取れれば、また訪れてみたいスポットです。 -

二荒山神社

1200年以上前に勝道上人によって開かれて以来、下野の国(栃木県)の一の宮として信仰を集める神社です。霊峰二荒山(ふたらさん・男体山)を御神体山と仰ぐ神社で、日光の氏神様でもあります。最近は、日光有数のパワースポットとしても注目されています。

拝殿の前から神門方向を撮ったものです。門の左が夫婦杉、右が親子杉(3本杉)だそうです。

「夫婦杉」は根を一つにした夫婦円満のご神木で、祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)と田心姫命(たごりひめのみこと)だそうです。大己貴命は、縁結びで知られる出雲大社に祀られている神様でもあります。

ご結婚された俳優の細川茂樹さんが、この木の前でプロポーズされたことが話題に上ったそうです。 -

二荒山神社

「縁結びのご神木」です。

杉の木に楢が宿り木として生えていることから「杉・楢一緒」→「好きなら一緒」という語呂合わせで縁結びという訳です。かなり強引な縁起物ですので、御利益があるかどうかは不明です。

信ずる者は救われる!

この続きは、華厳の滝・吹割の滝編で紹介します。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

この旅行記へのコメント (2)

-

- さんぽさん 2014/07/07 19:24:08

- 初めて行く草津・日光・鬼怒川の参考に

- montsaintmichelさん

こんばんは、この15日から初めての観光地!!草津・日光・鬼怒川(これは、JTBの廻る方向)に行きますので、色いろ旅行記を見ていて、montsaintmichelさんの旅行記に入り込みました。

具体的に書かれていて参考になることが多く、嬉しく思います。

もう少し、お邪魔をさせて頂きますので、よろしくお願い致します。

さんぽ

- montsaintmichelさん からの返信 2014/07/09 07:04:01

- RE: 初めて行く草津・日光・鬼怒川の参考に

- さんぽ 様

旅行記にご訪問いただきありがとうございます.

草津・日光・鬼怒川旅行のお役に立てれば幸甚です.

台風の影響が気がかりですが、楽しい旅行となることを祈念いたします.

旅行記のアップを楽しみにしております.

それではお気をつけていってらっしゃいませ!!

montsaintmichel

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

montsaintmichelさんの関連旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

2

72