2009/03/13 - 2009/03/13

799位(同エリア1906件中)

![]()

morino296さん

- morino296さんTOP

- 旅行記1223冊

- クチコミ20件

- Q&A回答1件

- 2,706,352アクセス

- フォロワー109人

♪小糠雨降る 御堂筋♪(ちょっと古いですが)

大阪出張、少し早目にホテルを出て、出勤前に雨の御堂筋を散歩しました。

淀屋橋から心斎橋近くまでの御堂筋には、各企業が提供した彫刻28作品が並びます。

御堂筋の両側を行ったり来たりしましたが、4作品を見逃してしまいました。

作品の解説は、御堂筋まちづくりネットワークのHPから引用しています。

http://www.midosuji.biz/map/index.html

-

御堂筋 淀屋橋の交差点

残念ながら雨の中、傘を差して朝の散歩となりました。 -

御堂筋のオフィス街 淀屋橋交差点から南方向

御堂筋は、北御堂(本願寺津村別院)と南御堂(難波別院)が沿道にあることに由来する、全長約4Km、幅約44mの幹線道路で、日本の道100選のひとつ。

沿道には約900本のイチョウが植えられているそうです。

夏には、このイチョウ並木にセミが群がり、朝から騒がしいくらいです。(このセミは、暑くなると鳴くのを止めます。) -

「みどりのリズム」

作者:清水 多嘉示

手を組んでダンスをするふたりの少女の一瞬のポーズを捉えている。往々にしてダイナミックになりすぎそうな題材を、作者は感情を抑え、厳格な構成による構築的手法で軽快なリズムに満ちた彫刻に仕上げてみせた。この「みどりのリズム」は清水多嘉示の代表作であるばかりでなく、それまでの近代日本彫刻が重要視しなかった構築的彫刻の代表作としても高く評価されている。 -

「ダンサー」

作者:ヴェナンツォ・クロチェッティ

胸の前で腕を組み静かにたたずむ若い踊り子。うっすらと微笑を浮かべた口もと、横を向いて何かを見つめる優しい眼差し、細く伸びた足・・・。この「ダンサー」には叙情がみずみずしく漂っている。作者であるクロチェッティは、ヨーロッパを中心に世界各国に多くのファンをもつ現代イタリアを代表する具象彫刻の大家。「踊り子」シリーズは彼が長年にわたって制作しつづけるテーマでもある。 -

「休息する女流彫刻家」

作者:アントワーヌ・ブールデル

マイヨールとともに、ロダンの後継者として美術史上に名を残すブールデル。彼の彫刻は「弓を引くヘラクレス」などに代表されるような力強く男性的なモニュメント性の強い作風で知られるが、この小品「休息する女流彫刻家」のような叙情あふれる女性像も数多く手がけている。モデルは当時のブールデルの助手で、後に妻となったクレオパトール。彼の彼女に対する暖かな視線が作品の端々から感じとれる。 -

「ボジョレ―の娘」

作者:富永 直樹

ワインで有名なボジョレ―地方の若い女性を、頭にブドウを載せたさっそうとした姿で表現している。この作品は、華やかで親しみやすい作風で知られた富永直樹の特色のよく表れた晩年の小品。 -

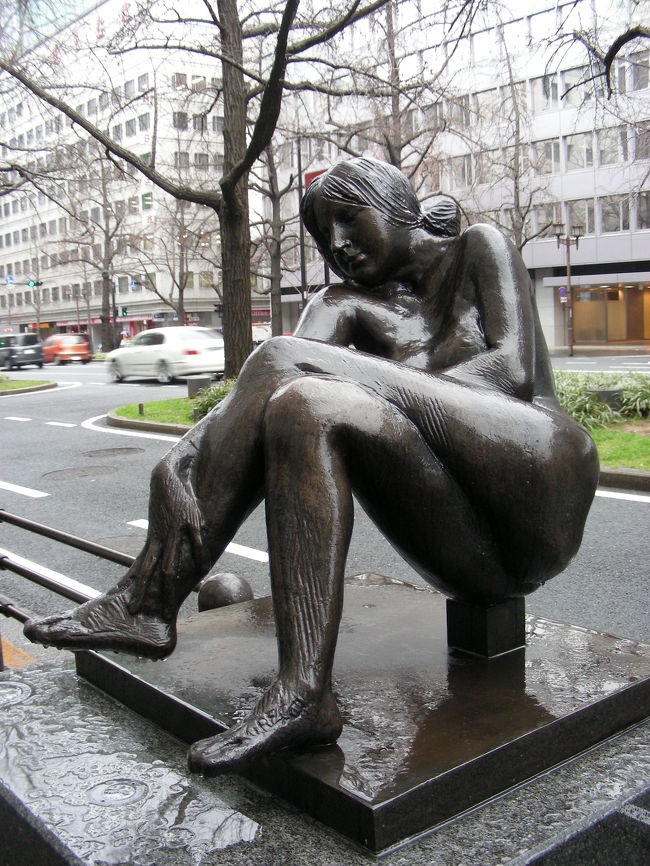

「座る婦人像」

作者:エミリオ・グレコ

作者のエミリオ・グレコは、現代イタリア具象彫刻界の代表的な巨匠であり、わが国でも比較的早くから紹介され広く親しまれている彫刻家のひとりである。作品の形態上の特徴は独特のポーズにある。この「座る婦人像」は彼の主要なテーマである。“座せる像”のシリーズ中の1点であるが、一見不自然とも思われるポーズをとることによって、像に緊張感と生命力を与えることに成功している。 -

「水浴者」

作者:マルチェルロ・マスケリーニ

この作品の骨格は、円柱、円すい、球といった基礎的な立体で構成されている。にもかかわらず、観る者に極めて具象的な印象を与えるのは、ディテールにこだわるマスケリーニのロマンティストとしての資質によるものだろう。すらりと伸びた脚、布の線の動きによって暗示される両腕、はちきれそうな胸、愛くるしい顔・・・、水浴を終え水からあがったばかりの少女の一瞬のすがすがしい姿態が見事にとらえられている。 -

「姉妹」

作者:中村 晋也

すぐ後ろにいる妹に優しい視線を投げかける姉と、姉に頼るように見を寄せる妹。身体のバランスも肉付きも酷似したふたりの裸婦が寄り添い、親密で暖かな雰囲気を醸しだす。姉妹の心のきづなの強さが伝わってくるような作品である。中村晋也はこのような古典的様式の女性像を得意とする作家だが、親密な姉妹の関係を極めて新鮮な印象を与える作品に仕上げている。 -

「ヘクテルとアンドロマケ」

作者:ジョルジオ・デ・キリコ

形而上絵画の創始者で、後のシュールレアリスム(超現実主義)運動にも大きな影響を与えたデ・キリコ。彼の作品(絵画も彫刻も)を貫くのは、卵型の頭、紡錘形の脚、螺旋になった腕をもった人体である。この彫刻もこのような人体の組み合わせによる、いかにもデ・キリコらしい作品といえる。また作品の主題であるギリシャ神話も、ギリシャに生まれ育った彼が得意とした題材。 -

「みちのく」

作者:高村 光太郎

青森県十和田湖畔に立つ、高村光太郎晩年の代表作。十和田湖の自然の偉大さ、深遠さを表現した彫刻であるとともに、光太郎の心の中に生きていた妻・智恵子の残像を具現した裸婦像でもある。ふたりの女性からなるこの作品は、よく見るとまったく同一の裸婦像を向かい合わせに置くという極めて異例の構成である。昭和初期に光太郎が追求した事物の本質を抉るような研ぎ澄まされたフォルムは影をひそめ、柔和で穏やかな肉体が静かに表わされている。 -

「啓示」

作者:日高 正法

「啓示」は、天から落ちてくる“神の声”と、それを受けとめる人間を表現している。この作品では、直線と曲線、鋭角と穏やかなカーブ、天を指す手と地に向かう紡錘形の物体、蜜と粗・・・など、背反する要素の組み合わせによって、人間を超える不可視な存在をメタファー(暗喩)し、“神の啓示”という宗教的なテーマを見事に具現している。 -

「陽光の中で」

作者:佐藤 敬助

「人は心満たされるとき、豊かな暖かさを醸し出すと同時に、私たちに安らぎを与えてくれる」という作者の思いを表現した作品。 -

「大空に」

作者:桑原 巨守

流れるような体の動きが美しく、見る者の視線は自然に空へと向けられる。高く上げた少女の手には、今にも飛び立ちそうな鳩がいて、その手の先に希望が見えるようである。夜はブロンズの青とオレンジの光のコントラストがとてもきれい。作者は1966年で二紀展に入選以来、二紀展を中心に発表活動を行っている。 -

「ジル」

作者:朝倉 響子

朝倉響子は日本に数少ない第一線で活躍する女性彫刻家のひとり。日常生活のなかのワンシーンを見るかのような、現代的でソフィストケイトされた女性像をつくりつづけている。そこには今日に生きる女性のあるがままの姿が、美しくしかも格調高く表現されており、朝倉芸術の大きな魅力になっている。「ジル」は彼女の特質がよく現れた作品で、ファッショナブルでエレガントな女性像である。 -

「イヴ」

作者:オーギュスト・ロダン

「考える人」「カレーの市民」「バルザック」「地獄の門」などの彫刻で知られる、近代彫刻の父、ロダン。この「イヴ」は彼がもっとも充実した創作活動を行っていた時期の作品で、その身をよじるポーズといい、量感ある肉付けといい、いかにも彼らしい骨太で存在感のある力作である。またロダンは日本とのつながりも深く、“白樺派”の作家らとの交流をとおして日本の近代彫刻にも多大な影響を与えた。 -

「踊り子」

作者:フェルナンド・ボテロ

モナ・リザも、アダムとイヴも、精悍な騎士も・・・、そして動物や静物も、彼が描くと太っちょのまんまるに変身してしまう。戦後の具象画家のなかでもボテロほど際立ったスタイルをもつ美術家は珍しい。それは彫刻においても同様で、この「踊り子」が示すように、他のそんな彫刻家の裸婦像よりも肉付きがよく、ユーモラスで暖かい。まさにそれは彼の絵画の延長線上の造形であるといえる。 -

「若い女」

作者:桜井 祐一

はつらつとした、若く健康的な肢体から、初々しさとほのかな色香が感じられる。Tシャツをお腹のあたりで持っているポ−ズがユニ−クで、オ−ソドックなモチ−フが魅力的なものになっている。作者の長い美への探究心が帰結した作品。 -

「腕を上げる大きな女」

作者:アントワーヌ・ブールデル

この彫刻はブールデルの女性像のなかでもとくにヴォリュームのある作品のひとつに位置づけられるだろう。丸太のような太い腕、球形に近い小さな頭部、円筒形のしっかりした首、そしてアンフォーラ(ギリシャ式の壷)形の堂々たる体躯・・・、それらが絶妙のバランスのなかで一体となって、この彫刻を構成する。腕を頭の上で組む以外は、身体にほとんど動きはない。彼にはめずらしい静的なポーズが、この女性像にさらなる生命感を与えている。 -

「レイ」

作者:佐藤 忠良

佐藤忠良は、現代女性の身体の線やプロポーションの美しさを自然なポーズのなかに漂わせた彫刻で知られ、わが国具象彫刻界の代表的な作家のひとり。この作品「レイ」も佐藤芸術の特徴が色濃くでた彫刻で、「モデルの素朴で健康な姿態にひかれ、この身体にことさらの演技的ポーズをさせずに彫刻してみたかった」と氏自身が語るように、人間の自然な身体をみずみずしく表現している。 -

「道東の四季〜春〜」

作者:船越 保武

北海道釧路市にある弊舞橋に設置されている、4作家競作による「道東の四季」(春・舟越保武、夏・佐藤忠良、秋・柳原義達、冬・本郷新)のうちの1点、「春」のエスキース。実際に釧路に設置されている像は薄衣をまとっているが、この作品は裸体である。舟越保武は清楚で優美な女性像を得意としており、無理のない自然体で立つ純潔な乙女の姿はいかにも「春」というテーマにふさわしい。 -

「アコーディオン弾き」

作者:オシップ・ザツキン

ザツキンはロシア出身で主にフランスで活躍したキュビズム(立体派)の彫刻家。ピカソら、他のキュビズムの作家たちと同様にアフリカやポリネシアなどのプリミティブアートに触発され、自らのスタイルのなかに取りこんでいった。この「アコーディオン弾き」は、1924年に制作された同名の彫刻を1962年にリメイクしたもの。自己の造形を生み出そうとした模索していた時期の前作に対し、この作品は穏やかで物静かな雰囲気を漂わせている。 -

「ブレンダのヴィーナス」

作者:フランチェスコ・メッシーナ

この作品は、1947年のブエノスアイレスでの個展に出品された「アリーチェ」をもとに、1987年に再制作されたもの。北イタリアを流れるブレンダ川で遊ぶ少女の姿をヴィーナスに見立てている。この彫刻がもつ平和で気負いのない雰囲気は、あまりに技量が目立ち、怖いほどの緊張感に満ちた1940年前後の作品には見られなかったもので、老境の味わい深い一作といえよう。 -

「髪をとく娘」

作者:バルタサール・ロボ

太い縄のような豊かな髪、豊満な肉体が目をひく大胆な作品。空を見上げてゆったりと髪をとく姿は、穏やかであたたかな印象を受けます。原始彫刻とキュビズムが融合して発展した作品で、作者の理想である女性の豊満で優美な部分が象徴化されています。 -

「二つに分断された人体」

作者:ヘンリー・ムーア

イギリスが誇る巨匠ヘンリー・ムーアは、20世紀を代表する彫刻家のひとりである。彼の作品を抽象と呼ぶか具象と見るかはさておき、彼が執拗にこだわりつづけた主題が「横たわる人体」をはじめとする具体的なものであったのは確かである。この作品も一連の人体像のひとつで、単純化された凸面と凹面の構成によって格調高いハーモニーを奏でている。

(この写真は別の日に撮影) -

「布」

作者:佐藤 忠良

さりげない仕草でスッと立つ裸婦、左手に持った布が絶妙のアクセントになっている。この彫刻は、佐藤忠良の比較的最近の小作品であるが、佐藤の到達した円熟したスタイルがよく現われた秀作である。動きも肉付けも極端に抑制されたこの作品には、静かで確かな存在感と豊かなポエジーが漂い、観る者にさわやかな印象を与える。

(この写真は別の日に撮影)

-

北御堂 本願寺津村別院

浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院

地下鉄本町駅から直ぐです。 -

南御堂 難波別院

真宗大谷派の別院(別格寺院)。

1591年(文禄4年)、本願寺第12世(真宗大谷派初代)教如の創立で、1602年(慶長7年)に京都・烏丸六条の地に東本願寺が建立されるまでは、ここが同派の本山であったそうです。

(この写真は、別の日に撮ったものです。)

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

この旅行記へのコメント (13)

-

- かにちゃんさん 2009/08/13 00:28:17

- こんなところに、、、

- morino296さん

朝倉響子のことを調べていたら、こんな時間になってしまい、

そしてmorino296さんのこの旅行記にたどり着きました。

私は、別府市美術館や、都庁、関内で朝倉響子の作品を見たのですが、

いつも、旅行記のすみっこに、ちょっとだけアップ、

御堂筋にこんな作品群があるなんて知りませんでした。

丸の内よりも、多い感じ?でしょうか。

大阪に住んでいた頃は、御堂筋を散歩とか、しなかったしなぁ、、、

さすがに眠くなりました。

おやすみなさい。

- morino296さん からの返信 2009/08/13 07:38:18

- RE: こんなところに、、、

- かにちゃん

おはようございます。

いつも有難うございます。

ゲリラ豪雨、台風による大雨、地震と何だか変ですね。

はっきりしない天気が続き、暦の上では、もう秋。

朝倉響子から、私の旅行記にたどり着くとは、驚きですね!

詳しいことを知りませんが、多くの作品があるようですね。

実は、7月に行った姫路の大手前通りでも、朝倉響子の作品「ニコラ」を目にしましたよ。

(旅行記に、写真をUPしていませんが)

御堂筋の彫刻、数は大手町よりも多いかも知れませんね。

morino296

- かにちゃんさん からの返信 2009/08/13 15:40:22

- RE: RE: こんなところに、、、

- > 実は、7月に行った姫路の大手前通りでも、朝倉響子の作品「ニコラ」を目にしましたよ。

そうなんですねー♪

いつか、御堂筋でも姫路でも見てみたい♪♪です。

ちなみに、私が撮ったのは

http://4travel.jp/traveler/kanichan/album/10202280/ MARI像

http://4travel.jp/traveler/kanichan/album/10297335/ ニケとニコラ

です。

別府市美術館は、館内だったので撮影不可でした(;_;

- morino296さん からの返信 2009/08/13 22:32:09

- RE: RE: RE: こんなところに、、、

- かにちゃん

こんばんは。

姫路の大手前通りで見つけた朝倉響子の作品、UPしました。

宜しければご覧ください。

http://4travel.jp/traveler/morino296/album/10352502/

morino296

- かにちゃんさん からの返信 2009/08/14 23:21:49

- RE: はい、拝見しました!

- 美しい白鷺城の旅行記でしたのに、

付け加えていただいて、、&私のアドレスも貼り付けてくださって、

なんだか恐縮です(^_^;)

でも、ニコラを観ることができて、うれしい!

ありがとうございました。

-

- たらよろさん 2009/03/18 21:20:17

- 御堂筋の彫刻

- こんばんわ〜〜

普段、何度も御堂筋は通っているのに記憶に残っているもの皆無。

やっぱり車で素通りしているのはだめですね。

素敵なもの、素晴らしいものを見逃してしまいます。

時間をかけて自分の足でゆっくり歩くのが大切だと実感しました。

今度はじっくりゆっくり御堂筋の28体、確かめてみたいと思います。

それにしても結構エロティックなの多いですね(笑)

たらよろ

- morino296さん からの返信 2009/03/18 21:39:50

- RE: 御堂筋の彫刻

- たらよろさん

こんばんは。

いつも有難うございます。

御堂筋の彫刻、こんなに沢山並んでいることを知っている人は少ないようですね。

私も、2、3体は目に止まっていたのですが、28体もあるとは驚きました。

季節の良い時に、のんびり御堂筋を散歩するのも良いかも知れませんね。

エロチックな極めつけは、やはりアレでしょうね(笑)。

morino296

-

- はんなりさん 2009/03/17 11:47:51

- 雨の日の贈り物

- こんにちは

♪。。。心変わりな夜の雨〜♪と続くんでしたね。

雨の日の贈り物

素晴らしい作品の数々、何と贅沢な通りなのでしょうか

何度か通りがかっているので幾つか見覚えがあるものの

ジックリ鑑賞するまもなくとおり過ぎていましたが

もったいない事でした。

次回行く機会が出来た時には

改めて作品の説明を思い出しながら鑑賞することにします。

楽しませて頂きました。

- morino296さん からの返信 2009/03/17 21:40:51

- RE: 雨の日の贈り物

- はんなりさん

こんばんは。

いつも有難うございます。

♪雨の御堂筋♪、流行りましたね!

私も、御堂筋に彫刻があるのは知っていたのですが、

これほど揃っているのを知ったのは、今年に入ってからでした。

何も雨の中、見て回らなくても良かったのですが・・・。

イチョウ並木が綺麗な時期に、改めて鑑賞したいものです。

この日曜日は、近江八幡の差義長まつりへ行ってきました。

これから写真の整理です。

morino296

-

- waterlilyさん 2009/03/16 19:43:06

- 素晴らしい〜!

- morino296さん、こんにちは。

御堂筋にこんなに有名な作家の彫刻が並んでいるのですか。

もう、びっくりです〜(@_@)

そしてすごいですね!

何て贅沢〜。

そして素晴らしい〜。

家に居ながらにして鑑賞、そして堪能させて頂きました。

御紹介ありがとうございます!

- morino296さん からの返信 2009/03/16 22:15:15

- RE: 素晴らしい〜!

- waterlilyさん

こんばんは!

いつも有難うございます。

大阪には何度も来ていますが、御堂筋にこれほどの芸術作品があるとは

知りませんでした。

各企業が寄贈したようですが、立派な作品が多く、

彫刻が好きな方には、是非ご覧いただきたいですね。

この日は、生憎の雨空で写真を撮るには条件が悪かったですが、

また、改めてチャレンジしてみたいと思っています。

morino296

-

- Rさん 2009/03/15 21:42:25

- 芸術鑑賞

- morino296さん、こんばんは!

御堂筋の彫刻に注目されるとは新鮮です。

こうやって見ると随分と芸術的な通りですね。

近くにいると見逃してしまいがちですが、旅行者ならでは

こういう大阪の楽しみ方もあるんですね。

ちょっとした芸術鑑賞を楽しませて頂きました。

Rita

- morino296さん からの返信 2009/03/15 23:40:39

- RE: 芸術鑑賞

- Ritaさん

こんばんは!

いつもありがとうございます。

御堂筋の彫刻は、いくつか見慣れていたのですが、

これだけ沢山並んでいるとは知りませんでした。

この日は、残念ながら、生憎の天気で、

傘を差してコンデジで撮りましたので、出来栄えは良くないのですが。

天気の良い日に、再挑戦してみます。

morino296@大阪の宿

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

心斎橋・淀屋橋(大阪) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

13

28