2025/02/16 - 2025/02/17

452位(同エリア1070件中)

gianiさん

- gianiさんTOP

- 旅行記243冊

- クチコミ53件

- Q&A回答0件

- 816,092アクセス

- フォロワー16人

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

明治政府の2大政策柱である富国強兵/殖産興業に沿って、小倉は軍都として歩みました。第12師団や陸軍造兵廠の誘致も、その表れです。軍都ゆえに、戦争末期~戦後に悲劇を経験します。

宮本武蔵と陸軍砲台の関係や。炭鉱なども訪れます。

前編↓

https://4travel.jp/travelogue/11936261

中編↓

https://4travel.jp/travelogue/11958588

- 旅行の満足度

- 5.0

-

長倉戦争

1866~67年の第二次長州征討小倉口の戦いで、小倉藩は小倉を失った状態で講和を結びます。小倉は幕府直轄領(天領)と同じ扱いを受け、明治政府直轄地になります。1871年の廃藩置県で小倉/門司を含む企救郡は、旧天領を集めた日田県に編入されます。 -

4ヶ月後に企救郡は豊津県(旧小倉藩)と合併して小倉県が誕生し、旧豊前国を網羅しました。小倉に県庁が置かれ、県令は小笠原氏の手を離れました。写真は、室町にある旧小倉県庁跡地です。

小倉県庁跡 名所・史跡

-

1876(M9)年に小倉県は福岡県に編入され、豊前(小倉)/筑前(福岡)/筑後(久留米)が一つにまとめられます。小倉は、現在の北九州地域の各種行政機関が揃う中心地となります。県庁跡地には警察署が建てられ、その後医院として長く使用されました。

1888年に市制/町村制が施行されると、小倉町が誕生します(福岡/久留米は市制でスタート)。 -

軍都として

幕藩が所有していた土地は官公庁となって現在に至るのが通例ですが、小倉も例外ではありません。1871年に採用された陸軍2鎮台制では、東山道鎮台と並んで小倉が西海道鎮台の本営となります。だたし4カ月後に4鎮台制に改められると、熊本の隷下になります。富国強兵政策に沿って、小倉は発展します。 -

歩兵第14連隊

1873年の徴兵令に伴って鎮台は6つに増え、翌年から14個の歩兵連隊が組織されて各地に配備されていきます。熊本鎮台では1875(M8)年に歩兵第13連隊(熊本)/14連隊(小倉)が配備されます。小倉(14th)は北部九州を管轄し、翌76年には福岡城に一個大隊を分駐させます。

司令部は松の丸に、平和のまちミュージアムには石碑が立ち、二の丸/三の丸は練兵場でした。1876年には秋月の乱/萩の乱、1877年には西南の役/福岡の変、1882年には壬午事変鎮圧のために出動しています。 -

乃木希典ゆかりの地

14連隊の初代隊長(心得)は山田頴太郎でしたが、辞職して実兄の前原一誠が首謀した萩の乱に組して処刑されます。2代目隊長(心得)が乃木希典少佐で西南戦争に従軍しますが、明治天皇から下賜された連隊旗を敵から奪われ、明治天皇の死後に責任を取って自害します。連隊長時代の乃木は、小倉城二の丸跡(現リバーウォーク北九州)の官舎で暮らし、跡碑があります。リバーウォーク北九州 ショッピングモール

-

県立小倉高校西側には、乃木門と呼ばれる門があります。乃木が西南戦争に従軍した際に率いた14連隊の営門(兵舎の通用門)を譲り受け、これを学校の裏門としました。板櫃川沿いの道を遡ると、グラウンドの横にフェンス越しからの眺めです。以前は、さほどガードがきつくなかったみたいですが、、、

-

道路沿いからの眺め

軍旗喪失後に自害も許されずドイツ留学した乃木は、現地で鴎外と出会い生涯に渉る親交を持ちます。 -

歩兵第12旅団

1885(M18)年には歩兵第12旅団が組織され、小倉城松の丸跡に本部が置かれます。小倉の歩兵第14連隊と翌86年に福岡城に新設配備された歩兵第24連隊を管轄しました。

1888(M21)年には鎮台制から師団制に代わり、第6師団(熊本)隷下になります。小倉城 名所・史跡

-

松の丸跡には、第12旅団本部の正門と説明板があります。

連隊は近世常備軍最大の構成単位で、トップの大佐が国家から直接雇用されました。兵士の帰属意識は、○×連隊所属というアイデンティティです。現代の軍制でも、管理単位の基本となっています。

大隊は単一の兵科で構成され、少佐/中佐が率います。連隊は、複数(概ね4個)の大隊で編成されます。 -

国防の最前線

関門海峡は国防の要衝で、陸軍は明治20年代に砲台を下関を中心に門司/小倉/八幡/若松の高台に設置しました。要塞司令部は、横須賀(東京湾)と下関(関門海峡)にのみ設置されました。有事には軍艦とのコラボで、防衛に当たります。清国/ロシアとの緊張が日に日に高まる時勢でした。 -

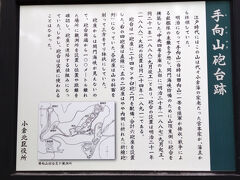

1887(M20)年に陸軍は、旧小倉藩筆頭家老の宮本家(宮本伊織の子孫)が代々所有する手向山を接収し、手向山砲台を竣工(1888)させたのを皮切りに、関門海峡に砲台を建設しました。砲座は山頂に一列に6つ設置され、各砲座には24センチ砲が2台装備されました。

手向山公園 公園・植物園

-

手向山公園には、半円形の砲台の台座が遺ります。実際に大砲が据えられたのは、1891年でした。

宮本武蔵の石碑及び宮本家代々の墓を移設して建設しましたが、戦後石碑はオリジナルの場所に戻されています。 -

こちらにも痕跡が。

-

第五号倉庫の扉が遺っています。

-

砲座から肝心の関門海峡が見えなかったので、100m離れた場所に観測所を設けて位置や方角を確認して、砲座に連絡しました。

-

階段で倉庫を登ると、こんな感じです。確かに眺めの良い場所でした。

-

探照灯

夜間の敵艦侵入を把握するため90cmの探照灯を設置し、船を照射して観測所から位置を確認できるようにしました。 -

現在は台座部分が残っており、円形の部分には各方角の目標物が刻まれています。

-

こんな感じです。正面には矢筈山、大里(現在の門司)が位置します。

-

煉瓦は伊予から供給され、現在も刻印がはっきりと確認できます。

-

麓には、探照灯の電源となる火力発電所が設置され、左室には蒸気ボイラー、右室には発電機が設置されていました。万全の態勢で臨みましたが、幸か不幸か実戦で使用されることはありませんでした。

-

駐車場に隣接しています。下関要塞司令部は1898年に設置された陸軍第12師団の隷下になります。

-

位置関係

発電所は火薬倉庫と記載されています。 -

駐車場の先には、移設された宮本家代々の墓があります。宮本伊織を筆頭に、ずらりと並びます。状態の良い墓碑は、リニューアルされたものと思われます。

-

陸軍第12師団

日清戦争後の軍備拡張に伴い、1898(M31)年に師団数は6→12個へ増設され、小倉に第12師団が創設されて熊本の隷下を離れます。九州北部を管轄し、本丸跡に司令部が置かれました。大陸の玄関口に位置するので、日露戦争やシベリア出兵に従軍しました。 -

鉄門を登ると、レンガ造りの正門が今も遺っています。

師団は独立した作戦を遂行できる最小単位で、帝国陸軍では中将がトップです。複数の戦闘兵科(歩兵/騎兵/砲兵/工兵等)と兵站(補給/輸送/管理等)を持つ6000人以上の兵員規模です。師団を擁することで、小倉は名実ともに軍都となりました。 -

軍都の誕生

司令部と歩兵第14連隊で小倉城は手一杯でした。それで、東紫村の北方に1.5平方kmの土地を提供します。歩兵第47連隊/騎兵第12大隊/砲兵第12大隊/工兵第12大隊/輜重兵第12大隊/小倉衛戍病院(写真)等が新天地の北方へ駐屯します。

第12師団は、久留米の歩兵第24旅団(歩兵第24連隊:福岡/歩兵第48連隊:久留米で編成)と下関要塞砲兵連隊も隷下に置きます。 -

歩兵第47連隊は、現在の陸上自衛隊小倉駐屯地に兵営がありました。史料館となっている建物は、明治時代に建てられた将校集会所です。

カサート グルメ・レストラン

-

道路を挟んで駐屯地の反対(東)側に建つ企救中学校も47連隊跡地です。

-

歩兵第47連隊の南側には、野戦砲兵第12連隊の兵営がありました。

写真は北向きの構図で、道路左側が駐屯地南半分を占める職員宿舎、右側が北九州医療刑務所/少年鑑別所です。 -

騎兵第12連隊の兵営は、現在自動車免許試験場となっています。小倉駐屯地の南側に面しています。

-

工兵第12大隊は、現在の北九州市立大学に兵営がありました。小倉駐屯地の西辺に隣接しています。

-

兵営と正反対の企救中学校の東側には、工兵第12大隊のプレート付きの謎のトンネルが遺ります。現在は、地域のごみ収集場になっています。

-

工兵第12大隊は1920年までに連隊へ昇格しているので、それ以前の建設です。

-

小倉駐屯地をぐるっと一周して歩兵47連隊の正門付近には、1907年に開通した小倉軌道の北方駅があり、香春口まで通じていました。線路跡はR322旧道として現役です。

-

輜重兵第12大隊は兵站を担当し、現在の小倉南区役所/警察署/小倉高校に兵営がありました。小倉駐屯地の北側に位置します。北方1号公園には、石碑と壁の一部が遺っています。

-

小倉衛戍(えいじゅ)病院は、現在の国立病院機構小倉医療センターになっています。

-

正門の右側に石碑が立っています。

余談ですが、小倉病院は全国の連隊駐屯地の中でも性病感染者が最も多い場所でした。 -

1899年に小倉陸軍病院と改称されます。国立病院の多くは、旧陸海軍系がルーツです。ちなみに、陸軍は5つの組織(官衙/軍隊/学校/病院/特務機関)から構成されています。

-

陸軍病院の東側には、練兵場などが広がっていました。

-

城野駅南側には、1922年に陸軍衛戍刑務所(現在の北九州医療刑務所)が小倉城から移転しました。現在はユメマートになっています。

1923年に発生した関東大震災は、軍都小倉にも激震を及ぼします、、、神戸クック・ワールドビュッフェ フェリスタウン小倉城野店 グルメ・レストラン

-

1899年には、現在の城野駅の北側に小倉陸軍兵器支廠の兵器庫が建設されました。

城野駅 (JR) 駅

-

競馬場

日露戦争で砲火/兵站用に軍馬として接収した際に問題が発生し、馬匹改良の必要性から競馬を奨励されます。1911年には三萩野に競馬場を開設します。現在は、北九州メディアドーム(競輪場)となっています。北九州メディアドーム 名所・史跡

-

第12師団には、軍医部長として森鴎外が赴任(左遷人事)しました。彼が借りた家が、今も鍛治町に保存されています。

森鴎外旧居 名所・史跡

-

1899年6月から翌年の12月まで居住しました。離婚後だったので、お手伝いさんを雇っています。馬小屋はなくなり、庭も大きく配置が換わりましたが、母屋は玄関/土間に手が加えられた程度で、オリジナルの姿を残しています。

-

現在の鍛冶町は、情緒あるお店が並ぶエリアとなっています。12師団の軍医トップだったので、北方ではなく小倉城の師団本部へ通勤しました。

-

福岡日日新聞(西日本新聞の前身)1899年9月26日に掲載された随筆「我をして九州の富人たらしめば」では、九州企業人の浪費振りを自利と両断、他人に利益をもたらす福利/厚生を説いています。さらに自分を豊かにするのは学問芸術で、ひいては他利にもつながるので、福祉/文化が大切だとも。

-

福岡日日新聞1900年元日掲載の随筆「鴎外漁史とは誰ぞ」では、文壇との決別を宣言しています。文人としては、潜伏期でした。

-

森鴎外京町住居跡碑

1900年12月から1902年3月までは、京町へ居を移します。小倉駅のロータリーに面した一等地に石碑が立っています。人々は鴎外を放っておかず八幡製鉄所の開所式等に招待され、小倉を離れる際は大勢の人たちが見送りに来ています。小倉での経験は、後の作家活動の大きな糧となります。パリ グルメ・レストラン

-

殖産興業

九州鉄道が1891(M24)年に門司~熊本を開通させたことで、小倉は宿場的性格を取り戻します。小倉駅開業時、日本の鉄道は盛岡~岡山程度しか開通していませんでした。

1895年には小倉~行橋(現在の日豊本線)も開業し、門司に次ぐ鉄道の要所となります。1896年に金辺鉄道が創立し、秋月街道沿いの路線工事が始まります。 -

初代/二代目の小倉駅は、紫川左岸に開業しました。現在地へ移転したのは1958年の事です。

-

初代の小倉駅(1891-1914)は、現在の西小倉駅ロータリー付近にありました。

西小倉駅 駅

-

2代目小倉駅(1914-58)は、現在のヤマダ電機小倉本店の場所にありました。

笑福うどん 室町店 グルメ・レストラン

-

市制施行

前年の門司に続き、1900(M33)年に小倉は市制を施行します。門司に2年遅れて1913年には上水道も開通し、軍都で重大な衛生問題を克服します。上砂津橋には、小倉市のマークの入った水道管が今も現役で使用されています。 -

市内交通の整備

1901年以降八幡村で製鉄所が稼働すると、恩恵が戸畑/小倉/門司にまで及びます。これらを結ぶ八幡馬車鉄道と門司電気鉄道が設立され、両者は九州電気軌道に統合して1911(M44)年に門司(東本町)~大蔵が開業し、年内には黒崎まで延長します。 -

通称九軌の路線図

翌12年には戸畑、14年には折尾、29年には戸畑~中央区が開業します。市内交通が整備されると、製鉄所や関連工場への通勤圏が広がりました。併せて電力事業も展開し、沿線の工場や家庭へ電気を供給しました。電気を手にした市民の生活は、各段に向上しました。 -

九州軌道の本社跡は、現在西鉄バスの砂津バスターミナル(西鉄バス北九州本社)となっています。敷地には、現在も九軌用地杭が確認できます。

路線バス (西鉄バス北九州) 乗り物

-

宇垣軍縮(1925)

第一次世界大戦の主要戦勝国はワシントン海軍軍縮条約で大幅な軍縮を決行し、陸軍も帝国議会の軍縮要求に従います。さらに1923年に発生した関東大震災の復興予算捻出のために大幅な軍縮が敢行され、久留米の第18師団は廃止されます。代わりに第12師団が久留米へ移転し、軍都小倉は大きな経済的損失を被ります。下関要塞地帯も、新制ソビエトの脅威減少により指定が解除されます。 -

起死回生(1927)

関東大震災で東京小石川の陸軍工廠は壊滅状態となり、リスク分散も兼ねて移転が決定します。大阪と並ぶ2大軍需工場の移転とあって各地が名乗りを上げましたが、最終的に小倉市が誘致に漕ぎ着けます。当時の新聞には「難来から黄金時代へ」という見出しが見えます。 -

軍需工場は軍隊ではなく官衙(役所)に属し、小倉周辺では1894年に門司兵器修理工場が開設されたのが始まりです。

1899年には、小倉城内に小倉陸軍兵器支廠が建設されます。現在の小倉北区役所(写真)から南へかけてのエリアです。1916年には、門司の工場が閉鎖されて小倉へ移転します。 -

移設される小倉工廠の予定地は、歩兵第14連隊の兵営および練兵場(写真上)と小倉陸軍兵器支廠(写真下)の敷地が充てられました。

※14連隊は、北方へ移転します。 -

現在の地図で見ると、青色の部分になります。面積58ha,福岡ドーム8個分の広さです。

-

建設中の写真を見ると、モダンな造りです。

1930年に機能し始め、1935年に移転が完了しました。

1931年の満州事変以降、軍は膨張路線へ転じて工場に追い風をもたらします。 -

商業

紫川を介した水運/海運が物流に占める割合は大きく、神嶽川沿いの魚町に旦過市場が形成されます。川の上に店舗を広げて、需要に応えました。

洋食店や洋品といったモダンなものは門司に大きく後れを取りますが、商業都市として集客力を強めていきます。旦過市場 市場・商店街

-

百貨店の進出

かねやす百貨店が魚町で1920年に開業します。呉服屋が前身で、秋月街道に面した一等地です。1936年には新館がオープンし(写真左)、売り場面積が増えます。

1938年には、室町に菊屋(玉屋)がオープンします。最上階にはレストランを配置するスタイルです。九州でお馴染みのブランドですが、出店時のトラブルが原因で戦後まで玉屋と名乗れませんでした。 -

少し遡って1936年には、船場町に井筒屋もオープンします。こうして小倉三大デパートが揃いました。共通するのは、路面電車沿いに店舗があることです。交通の要所かつ軍都としての経済基盤を裏打ちに、小倉は繁栄します。

-

馬車鉄道として開業した小倉軌道は1920年に電化され、1932年には魚町まで延長開業し、九軌と繋がりました。西鉄魚町ビルの前に、記念碑が立っています。

-

工業

1927年の首要工業一覧図を見ると、小倉市域では小倉鉄道/東京製綱(鋼は誤植)/東洋車輌/九州電気軌道/王子製紙/東洋陶器/小倉兵器製造所/東京電気(現東芝)/浅野製鋼所/九軌発電所/北九州瓦斯/大阪曹達/門鉄小倉工場/日本導火線(現日本化薬)がエントリー。 -

一番多いのは鉄道系です。小倉鉄道はJR日田彦山線等の前身で、九州電気軌道は西鉄の前身、九軌発電所は九州電力、東洋車輌は1931年に倒産、門鉄はJR九州小倉総合車両センターとなっています。

-

北九州瓦斯は、西部ガス北九州支社になっています。大きなガスタンクが町中にあります。余談ですが、撮影時は北九州マラソン開催日でした。

東京電気/日本導火線/大阪曹達の工場は、現在は閉鎖されています。 -

東京製綱は1916-2002にかけて小倉工場を操業し、筑豊炭田の採炭トロッコ等に欠かせないワイヤーロープを生産していました。

浅野小倉製鋼所は東京製綱が1916年に竣工し、翌年には高炉も稼働させましたが1918年に浅野総一郎が買収、1952年には住友金属に買収され、2012年に新日鐵と合併し、現在に至ります。浅野の名前は、小倉駅北口の埋立地の住所として現在に残ります。 -

王子製紙工場は、戦後の分割で十条製紙となり、1966年に閉鎖しました。

-

現在は、系列のスポーツセンターになっています。

-

TOTO本社工場に隣接しているので、敷地の大半はTOTOの工場になっています。

-

東洋陶器は1917年に設立され、2007年よりTOTOが社名になっています。ウォシュレットはTOTOの登録商標です。旧小倉市を本社とする唯一の東証プライム上場企業で、紫川を挟んで陸軍造兵廠跡の向かいに本社があります。

TOTO小倉第一工場 名所・史跡

-

豊後橋を渡って、十条製紙跡地の対岸にあるのは九条ひろば。軍用地跡で、憲法九条を冠しています。

-

隣の大手町公園には、小倉造兵廠跡地であることを示す掲示と遺物があります。

本部/第一/第二/第三製造所から成りました。写真の地図は、右方向が北です。

現地をぐるっと一周してみます。 -

正門は、本部にありました。

-

現在の市立中央図書館の北、平和のまちミュージアムの東側です。

勝山公園トンネルを境界に、東側は附属病院の敷地です。 -

病院部分の北側は、現在の市役所周辺を包含していました。

市役所を除けば、小文字通りは造兵廠の北の境界線でした。 -

平和のまちミュージアムの西側を通る清張通りは、造兵廠の南北を貫く中央通りでした、通りを挟んで左(東)方向が本部で、右側が第一製造所でした。

-

小文字通りを西小倉小学校下交差点で左折して、今度は南進します。

この道は、三の丸と西曲輪を隔てる中堀跡です。写真のように造兵廠の境界線は、コンクリートブロックで養生された崖になっています。 -

こんな感じで境界線は、はっきりと確認できます。

1937年の日中戦争、1941年の対米戦争突入で、軍需は増しました。 -

都市高速高架を横断する田町交差点の東側部分だけ境界が消えます。

-

こんな感じで境界が続き、

-

カクっと折れます。

-

境界の壁は、コンビニの駐車場に面したりして大通りの金田(かなだ)バス停方向へ。

-

第一製造所は、主に軍用車両や軍刀を生産していました。九五式軽戦車も含まれます。太平洋戦争中、造兵廠には4万人が従事し、24時間体制で生産に当たりました。

-

第一/第二製造所の境界となる金田門は、この正面にありました。

この先は、第二製造所になります。 -

境界の上には新小倉病院が現れます。

-

第二製造所は、機関銃/小銃等を生産しました。

1944年以降は、まるふ作戦と称し、風船爆弾を製造しました。太平洋岸から風船を放ち、ジェット気流に乗せてアメリカ西海岸に爆弾を落とす秘密兵器でした。 -

清水口門跡や長崎街道と被る部分を通り、

-

反時計回りに左折すると、

-

南辺に突入。右に見える原町東緑地は、日豊本線から造兵廠へ通じる引き込み線の跡です。

-

清張通りにぶつかりました。

-

敷地跡を南北に縦断する清張通りには、ほぼ全区間地下道が並行しており、地上を介さずに各製造棟と連絡していました。いわゆる防空対策です。そして木町門(南門に相当)がありました。

-

造兵廠の第三製造所内へ通じる引き込み線跡は、原町緑道となっています。

-

緩くカーブした緑道を進むと

-

大手町公園へぶつかります。

-

第三製造所は、砲弾を製造しました。

戦争が進行すると、学生も工場で生産を担いました。 -

防空監視哨

戦時中に空襲に備えるために、各所に置かれました。大手町公園には第一施工場に置かれたものが移設されています。5方向に監視窓があり、有事は機関砲で応戦しました。 -

現物のあった場所は、写真右の消防署へ変わっています。

-

公園には給水塔の写真と、1/6スケールのミニチュアも建っています。

-

給水塔は、正面のビルの建っている高台部分に建っていました。

-

小倉市と八幡/若松/戸畑/門司/下関は関門北九州六都市と呼ばれ、軍需によって大きく支えられている地域でした。それゆえ、六市で多額の献金や武器の寄付を行っています。写真のように欧米と比べて劣る装備を挽回しようとします。

-

空襲

飛行機の重要性は陸海軍共に意識しており、1931年には防空訓練が関門北九州六市で行われています。しかし、連合国軍に制空権を奪われ、空爆を水際で阻止する高射砲の質量ともに十分ではありませんでした。 -

1944年6月16日には、大陸の成都からB29が飛来して小倉を空爆しますが、軽微な被害でした。

しかし、小倉は翌年8/6の原爆投下の第2目標となります。8/9では第1目標となります。それぞれの命令書では、小倉造兵廠および小倉市と記載されています。 -

長崎への変更

8/9に小倉への原爆投下を執拗に3回試みますが、いずれも薄いモヤと濃い煙に視界を遮られ、標的を目視できませんでした。そのため第二目標の長崎に投下されます。このことを小倉市民が知ったのは、投下の翌年になってからでした。小倉史上最大のホラーです。

※濃い煙の原因は、前日に行った八幡への空爆で市街地の27%が焼失したことが最有力説です。 -

占領軍

小倉城域を中心とした軍用地は米軍に接収され、1957年に返還されます。歩兵第14連隊の駐屯した北方/城野はキャンプ小倉と呼ばれ、米陸軍第24師団が駐屯します。1950年6/25に朝鮮戦争が勃発すると第24師団は朝鮮半島へ派遣され、現地で壊滅します。

※師団長も捕虜となっています。 -

小倉黒人米兵集団脱走事件(7/11-12)

城野へ移動した第25師団の黒人部隊の200名程が武装して脱走し、市中で略奪/暴行/強姦を行います。憲兵隊では間に合わず、2個中隊が市街戦を行って鎮圧されます。事件はGHQによって箝口令が敷かれ、米軍撤退の翌年に発表された『黒地の絵』(松本清張作)によって明らかにされます。 -

戦後復興

政府主導の傾斜生産で、製鉄所/炭田双方を持つ小倉周辺は、真っ先に復興の恩恵を受けます。朝鮮戦争による特需も受けて、復興が進みます。 -

小倉炭鉱

1938年に古谷鉱業が進出することで、本格的に稼働します。炭層が都市や海底に掛かっていることもあり、海底炭田で実績のある宇部の古谷が成果を上げます。その存在が記憶に薄いのは、ボタ山が存在しなかったことも大きいとされます。ボタは湿地等の埋立に用いられ、三萩野公園もその痕跡です。 -

福聚寺には、小倉炭鉱殉職者の慰霊塔があります。1969年に閉山しました。

-

1947年の地図で炭坑となっている場所は、完全に市街化しています。

-

事務所跡もこんな感じです。

-

2009年の宅地工事で、炭坑を分断する旧添田線の遺構が見つかって話題になった地点です。

-

1956年には、陸上自衛隊小倉駐屯地となります。歩兵という言葉は使わず、普通科と表現します。

-

ちなみに小倉競馬場は1931年に北方へ移動し、現在に至ります。

-

華やぐ小倉

1958年には、井筒屋の増床工事が終わり、パワーアップします。屋上の遊園地が世相を映し出します。最古参のかねやす百貨店は1952年の火事が原因で、1954年に破産しています。玉屋は連合国軍による接収を1952年に解除されています。 -

天守閣復興

1957年に接収を終えた小倉城は、市民の熱望により120年ぶりに天守閣を復興し1959年に完成しました。 -

小倉博

1960年には、小倉城の接収地跡を利用して小倉博覧会が開かれました。来場者は、2カ月間で115万に及びました。一方で、厳しい波が押し寄せてきます。 -

北九州市の誕生

原油輸入の自由化等、北九州工業地帯には厳しい未来が訪れることが分かっていました。そこで、門司/小倉/戸畑/八幡/若松の5市が対等合併し、1963年に北九州市が誕生します。市役所は3市の境界到津の森に設置する案もありましたが、小倉城下に建設されます。市名公募で最多が西京市だったことからも、人々は中心が小倉だと意識していたことが分かります。 -

小倉駅移転と新幹線開業

1958年に小倉駅は、現在地へ移動します。室町から駅は消え、玉屋は大きな打撃を受けます。1975年には山陽新幹線が開通します。 -

都市交通の変化

1980年に西鉄北方線は廃止され、1985~92年にかけて西鉄北九州線は小倉から姿を消します。北九州市は地下鉄ではなくモノレールを選択し1985年に開業、93年には小倉駅に乗り入れます。

1979年には北九州道路(現在の都市高速4号線)が開業し、関門橋と九州自動車道を繋ぎました。 -

小倉そごう(1993-2000)

バブル景気の延長線で、小倉駅前にそごうが開業しますが、経営破綻で撤退。後釜は玉屋が有力でしたが、玉屋は閉店を選びます。現在はサンシティとなっています。 -

玉屋跡などは、リバーウォーク北九州として再開発されます。壁には、八坂神社の参道跡を示すモニュメントが取り付けられています。

※玉屋跡は、西日本工大の建物の方がコアです。 -

余談ですが、1954年に閉店したかねやす百貨店新館は、ワシントンビルとして現存します。いわゆる雑居ビルです。

-

屋上には、戦争中に設けられた防空監視哨が遺っています。

-

そごうへ閉店に伴い、小倉の百貨店は井筒屋一店のみとなります(伊勢丹がそごう跡に入居した時期もあり)。現在は、市内で唯一の百貨店です。

-

路面電車が廃止されると跡地に砂津チャチャタウンが建設されます。

-

2008年に自衛隊城野分屯地は閉鎖され、URが再開発します。中央を走る道路は、引き込み線の跡です。

北九州工業地帯は4大工業地帯から陥落するだけでなく、5大工業地域の出荷額にも届かず、小倉も地盤沈下が続いています。 -

おまけ

小倉駅そばには、庶民的な老舗があります。一平 本店 グルメ・レストラン

-

味は中域を越えませんが、価格と懐かしい雰囲気に癒されます。

ラーメン/ライス/餃子10個で850円です。

次の旅行記↓

https://4travel.jp/travelogue/11964918

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

もっと見る

この旅行で行ったグルメ・レストラン

もっと見る

小倉・北九州市中心部(福岡) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

134