馬込勘解由の碑

名所・史跡

3.33

クチコミ・評判 2ページ目

21~28件(全28件中)

-

べったら市の由来

- 3.0

- 旅行時期:2015/12(約10年前)

- 0

-

馬込勘解由の大業を讃えて建立された石碑です

- 3.5

- 旅行時期:2015/09(約10年前)

- 0

-

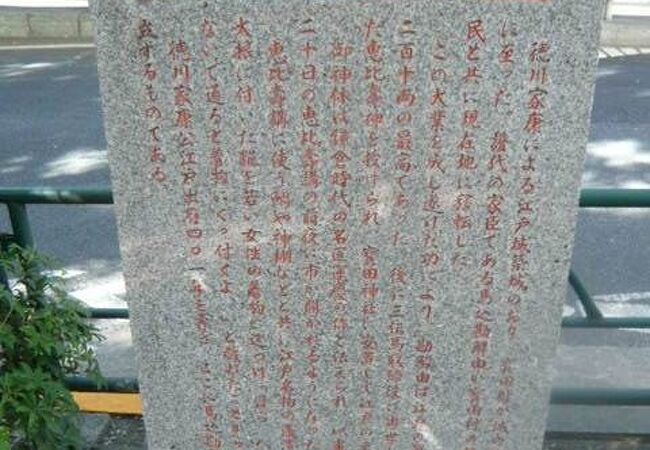

朱色で碑文が刻まれた石碑

- 3.0

- 旅行時期:2015/05(約11年前)

- 0

JR線の新日本橋からすぐの江戸通りの歩道の植え込み建てられており、朱色の文字で碑文が刻まれているで、すぐに見つけられます。... 続きを読む石碑自体は、現在も10月に開催されているべったら市の由来がこの碑文に刻まれ、伝えられています。日頃こうした行事の由来について知る機会はないですし、時代の経過とともに忘れ去られますが、身近な手段(石碑)で後世へ伝えることの貴重さを感じます。随分前にべったら市は一度来たことがありましたが、露店が百店単位で出店していて凄い賑わいでしたが、その市の歴史が400年以上続いており、その由来やこの地にある寶田神社ができた経緯など、この石碑から知ることができました。、 閉じる

投稿日:2015/06/09

-

-

”宝田恵比寿神社”近くに「馬込勘解由の碑」~新日本橋~

- 4.0

- 旅行時期:2014/09(約11年前)

- 0

-

べったら市の由来ともあります

- 4.0

- 旅行時期:2014/06(約12年前)

- 0

-

赤い文字で刻まれた石碑

- 3.5

- 旅行時期:2013/12(約12年前)

- 0

-

べったら市の由来のがわかります。

- 3.5

- 旅行時期:2013/12(約12年前)

- 0

-

-

馬込勘解由の碑

- 4.0

- 旅行時期:2013/01(約13年前)

- 0

馬込勘解由(まごめかげゆ)とは、Wikipediaによると、日本橋大伝馬町二丁目で代々伝馬役・名主役を務めた馬込家当主が代... 続きを読む々名乗った名前。なのだそうだ。

そもそも伝馬とは、江戸時代の交通手段。

江戸時代に五街道が整備され、地方の領主も、通信や輸送のために伝馬の制度を整備したのだそうだ。

伝馬の制度とは、お正月のマラソン、駅伝のような感じ。

いくつかの区間で、ランナーが交代しながら目的地まで到達する仕組み。その中継地になるのが「伝馬」。

日本橋の伝馬町は、大伝馬町と小伝馬町があるのだけれど、

江戸から五街道を経て、地方へ行く長距離便が大伝馬、

江戸府内の通信、輸送が小伝馬、と役割が分かれていたのだそうだ。

閉じる投稿日:2013/01/26

21件目~28件目を表示(全28件中)

- 1

- 2

投稿写真

基本情報(地図・住所)

このスポットに関するQ&A(0件)

馬込勘解由の碑について質問してみよう!

日本橋に行ったことがあるトラベラーのみなさんに、いっせいに質問できます。

-

めいちゃんさん

-

suzukiさん

-

さいたまさん

-

densukeさん

-

tyatyaさん

-

dune45さん

- …他

周辺スポット

周辺のおすすめホテル

-

地図で見る