2018/03/17 - 2018/03/25

3537位(同エリア9737件中)

usakorabichanさん

- usakorabichanさんTOP

- 旅行記69冊

- クチコミ26件

- Q&A回答34件

- 151,351アクセス

- フォロワー2人

名古屋スマイル‐ヨガ、松下ヨガ学院の松下院長を団長に「南インドのヨガ聖地を訪ねる旅 8日間」に参加しました。

「近代ヨガの父」と言われるクリシュナマチャリヤの孫からヨガの指導を受け、夜明け前のアルナチャラ山を巡礼し、ラマナ・マハリシが内的探求をした聖地アルナチャラ山の洞窟で瞑想し、インテグラル・ヨーガのオーロビンド・ゴーシュの墓で瞑想し、アルナチャラ山の中腹から沈みゆく夕日に向って瞑想し、ティルヴァンナマライのホテルで昇り始めた朝日に向ってマッチョなヨギ―とヨガをしました。ヨガを行ずる「ヨギ―」に取って最高の旅行でした。

旅行手配はスカイエフワールド。インドでのアテンドはUnited Travel Serviceの社長Sanjeev(サンジーブ)さんでした。<Time is Money>という言葉が無いといわれるインドですが、サンジーブさんは先々を読んで、日本人以上に心のこもったおもてなしをしていただきました。また、サンジーブさんはインド哲学やヨガにも精通し、日本語の専門用語にも堪能で、レベルの高いアテンドをして頂きました。

- 旅行の満足度

- 4.5

- 観光

- 4.0

- ホテル

- 4.5

- グルメ

- 2.5

- ショッピング

- 3.0

- 交通

- 4.5

- 同行者

- 社員・団体旅行

- 一人あたり費用

- 25万円 - 30万円

- 交通手段

- 観光バス

- 旅行の手配内容

- ツアー(添乗員同行あり)

-

チェンナイ(旧マドラス)に到着。

チェンナイはベンガル湾沿いのタミル州の州都。人口460万人でインド第4位の都市です。

バゲージ・クレームのターンテーブルの脇にシバ神がありました。ヒンドゥ―教の国、インドに到着したことを実感。 -

*チェンナイからティルヴァンナマライへの移動途中、レストランで昼食。

バスから降りると日差しがギラギラして、兎に角熱い!これが南インドの気候なんですね!

しかし、1~4月は乾期、5~7月は酷暑期、10~12月が雨季なので、一番良い時期だったようです。 -

昼食のターリー(Thali)

インドには6つの味覚の料理をバランス良く摂らなければならないという思想があります。6つの味覚とは、甘み、しょっぱさ、苦み、酸っぱさ、渋み、辛さの6種です。

タイリーはそれを反映した南インドスタイルの定食で、カトリと言う金属の小椀が丸く配列され、中央にパパダムがありました。

パパダムはパリッとしたクラッカーのような触感で、スパイスが効いていて美味!丸膳の周辺には小椀が並び、野菜カレー、豆カレー、ヨーグルトなどがありました。 -

レストランの壁には、サイババの絵がありました。

サイババは、シバ神とシャクティ(ヒンドゥ―教の神)の化身として、人々の悩みを取り払うため降臨したと1940年に宣言。

不治の病気を治す等、数々の奇跡でインド全土および世界中に信奉者が広がりました。葬儀は国葬で執り行われたとの事です。今でも信奉者がいるんですね。 -

ジンジ―城

ティルヴァンナマライまで、あと約40Kmの所で、ジンジ―城を遠望。

ラージャギリという岩山の上には寺院、時計塔、穀倉などがありました。

この周辺の平原には、ブラ‐タモリでロケに来そうな風化した岩山が散在していました。 -

ティルヴァンナマライに到着。チェンナイ(旧マドラス)からバスで南に約4時間。

ティルヴァンナマライの背後にあるアルナチャラ山(火の山)は高さ800m。アルナチャラ山はシバ神の火の化身(アルナーチャレーシュワラ)として崇拝されている聖地で、瞑想する洞窟が点在しています。

ヒンドゥー教では、宇宙は<地・水・火・風・空>の5つの要素から構成されています。

重さの順に<地・水・火・風・空>となっていて、地が最も重く、その上に水が存在し、最も上に最も軽い空が存在し安定した配置になっているとの事です。 -

聖地アルナチャラ山の洞窟での瞑想した<ラマナ・マハルシ>

近代インド最大の覚者。16歳ころ突然に起こった自らの死の体験から、内的探求をし「私は誰か?」の言葉を追求しました。

後にラマナ・マハルシはアートマン(真我)は個の中心にあり認識するもので、真我または真理こそが私であると悟った。すなわち、自分を探すということは、自分を無くし、エゴを無くすことであり、全ては意識からが出ているという思想。

ラマナ・マハリシは1922年頃からアルナチャラ山の寺院や洞窟に住み瞑想し、一生をふんどし一枚で修行したとの事です。 -

ラマナ‐アシュラム

故ラマナ・マハリシを慕う人々が作ったラマナ‐アシュラム(ヨガ道場)。

ラマナ・マハリシは死して肉体から離れましたが、シヴァ神そのものであるアルナチャラ山と完全に融合して、今でも現存しているとの事です。

瞑想ホールなどで瞑想していると「ああ、ラマナ・マハリシがおわします!」と実感する人がいるそうですが、残念ながら私は体感できませんでした。 -

瞑想するためアルナチャラ山のスカンダ洞窟に登りました。

ラマナ‐アシュラム(ヨガ道場)の裏庭に、スカンダ洞窟への上り口がありました。ラマナ・マハリシが瞑想したスカンダ洞窟まで1.4Kmとの表示があります。

ヨガの修行をする洞窟の条件は「托鉢をするのが容易で、かつ人気のないところに庵を結ぶ」との事。条件にぴったりの場所でした。

ここから狂犬病の予防接種をしているとは思えない野犬が、なぜか?我々に同伴して来ました。 -

登山道は石畳の坂道です。信仰心の篤い人や現地の方は素足で登っていました。足の裏が痛くて、熱くて大変だと思いました。

途中、猿が出没し、我々のバッグを狙いに来ましたが、さすがに犬猿の仲というだけあって、同伴してきた野犬が猿を追い払ってくれました。 -

アルナーチャレーシュワラ寺院

スカンダ洞窟に行く途中の、アルナチャラ山の中腹からの絶景。

眼下にアルナーチャレーシュワラ寺院が見えました。

アルナーチャレーシュワラ寺院は南インド屈指のヒンドゥー教の大寺院で、いくつもの白いゴープラム(門塔)がそびえ立っていました。本堂は9世紀、現在の形に整備されたのは16~17世紀との事です。 -

スカンダ洞窟

ヨガの修行のための小祠堂の条件は「床に、聖なるもので殺菌作用のある、乾いた牛糞を塗り、戸口は小さく、部屋はひろすぎず、戸外に井戸やテラスがあり、塀に取り囲まれているべき」との条件にぴったり合っていました。

階段の下で下足し、スカンダ洞窟に入り瞑想しました。中は真っ暗なので瞑想中の人が何処にいるのか分からず、細心の注意を払って瞑想場所を確保しました。 -

ヴィルーバークシャ洞窟

ヴィルーバークシャ洞窟はスカンダ洞窟を通り過ぎて、少し下がったところにありました。洞窟の戸口は小さく高さが低いので、退室するとき頭を打たないように注意する必要がありました。 -

スカンダ洞窟とヴィルーバークシャ洞窟での瞑想を終え、アルナチャラ山からの下山途中にヨガをし、瞑想をしました。

見晴らしの良い所で、日本から持参したヨガマットを敷き、スマイル・ヨガの松下院長をはじめ全員でヨガをし、瞑想をしました。沈みゆく夕日のなかでの瞑想は素晴らしい思い出になりました。

瞑想を終えラマナ‐アシュラム(ヨガ道場)の広場に戻ると、薄暗い木の上に野生の孔雀がいました。孔雀はインドの国鳥なので、ごく自然にいるのですね。 -

「スパーサ ホテル&リゾート」 2泊

ティルヴァンナマライの「スパーサ ホテル&リゾート」は緑豊かなリゾート感あふれる素晴らしいホテルでした! 広くてユッタリとした部屋でした。

この階段の手摺に衣類を干しておいたら、アイロンをかけて畳んで部屋に届けてくれました。もちろんフリーです。

オイルマッサージ、ヨガの東屋、プールもあり素晴らしいホテルでした。 -

アルナチャラ山の巡礼(ギリプラダクシナ)

アルナチャラ山の周囲13キロを裸足で歩く巡礼ですが、我々は靴を履いて巡礼しました。

まだ暗い朝5時、野生の孔雀の鳴き声を聞きながら巡礼を始めました。

巡礼路の途中にあるお寺には、もう参拝者がいました。 -

少し明るくなってきました。

「オーム‐ナマ‐シユウバイ」と唱えながら、常にアルナチャラ山を右手に見て、道の左側を歩くことで、シヴァ神からエネルギーを注入されました。

アテンドのサンジュさんも同行しましたが、我々よりもかなり早いスピードで歩くので、巡礼の行列は長く伸び、度々停止し隊列を整えながらの巡礼となりました。 -

朝日が昇ってきました。

歩道には路上生活者が寝ており、路上生活者も「オーム‐ナマ‐シユウバイ」と唱えていました。

路上生活者が巡礼者の我々を応援してくれている様な気がして、パワーを貰いました。 -

8時ころ11Kmを3時間で巡礼し終えました。

足は動いていても、心は瞑想していたのと、シヴァ神からエネルギーを貰ったので、全く疲労感はありませんでした。不思議です!

こんなにパワーが貰えるのなら、シヴァ神の信者もありかな?

この巡礼は今回の旅行になかでも、最も思いで深いものになりました。 -

ラマナ‐アシュラムでの昼食

ラマナ‐アシュラムでは、3度の食事がふるまわれます。

我々もラマナ‐アシュラムで昼食をいただきました。

食堂のコンクリート床に配置されたバナナの葉の前に座ります。僧侶がそのバナナの葉の上に、バケツに入ったご飯や料理を小型のシャベルでポイポイとリズム良く入れて行きます。

満腹になったら早めに両掌の甲をクロスしないと、次々とお代わりを入れて行きます。

ヨガの行者の食は<ヨガの哲学:立川武蔵著>によると、

接食に心がけ、胃の4分の1は空けておく。

バターと甘みで味付けをする。辛いもの、酸っぱいもの、刺激性のもの、塩辛いもの、酒、魚、獣肉、ニンニクなどはヨガの行者には不適当な食物であるとの事です。

基本、腹8分目が健康の秘訣ですね! -

朝日を浴びながらのヨガです。

マッチョなヨギーは、指先まで神経の行き届いた、力強い素晴らしいパフォーマンスでした。このヨギ―を見ると、ヨガに対して強い意志を持って、取り組もうと再認識しました。 -

朝のヨガを終え、朝食をとると、ティルヴァンナマライからバスで東方のポンディチェリーへ移動。(チェンナイの南160Km)

ポンディシェリーは17~18世紀フランス領インドの首府。

昼食はポンディチェリーの旧フランス人居住区あるカフェに行きました。旧フランス人居住区はバスの乗り入れができないので、三輪タクシーで行きました。

ピザは石窯で本格的なピザでした。 -

オーロビンド・ゴーシュの墓で瞑想。(内部は撮影禁止)

オーロビンド・ゴーシュはインドの過激派独立運動家で1908年1年間の拘留の後、無罪を勝ち取りました。

拘置所での1年の間にヒンドゥー教の重要な聖典『バガヴァッド・ギーター』を熟考し、政治から霊性に転換し、インテグラル・ヨーガを創始した。

「インテグラル・ヨーガ」はハイレベルな霊的意識を確立することを目的に、新しい霊性の道の実践と進化を主唱しました。 -

オーロヴィル

フランス人のミラは上記のオーロビンド・ゴーシュの支援者となり、オーロビンドの死後は、彼の遺志を受け継ぎ、霊性活動を継続し、門弟を指導し続けました。

1968年にユネスコの後援を受け国際タウン「オーロヴィル」を設立。世界中の人々が、民族・国籍・思想信条を乗り越え調和することで、国際的な共同体を目指しました。 -

ガジュマル(イチジク属)

ガジュマルの枝から地面に垂れる「気根」。

成長した気根は地面のアスファルトを突き破る威力があるといわれている。

オーロヴィルへの途中に大きなガジュマルがありました。 -

アコード‐ポンディシェリーホテルは都市型の高級ホテルで、ユッタリとしたレイアウトの部屋でした。 1泊

翌朝、ホテルの広場でヨガをしてから、朝食を取りマハーバリプラムを観光をし、その後チェンナイに移動。 -

インドではアルコールの入手に苦労をしました。。

明日は、旅行の最終夜なので打ち上げパーティを企画。

ビール購入のため酒店での停車をSanjeev(サンジーブ)さんにお願いしました。マハーバリプラムの手前の幹線道路沿いの酒店に立ち寄りビールを購入。

この酒店は酔っ払いが侵入しないように、昔の銀行のような鉄格子越しの中で商売をしていました。

この酒店にワインが無かったので、チェンナイに到着後、サンジーブさんに同行して頂きワイン・バーに行って購入してきました。

地下のワインバーはインドとは思えないような洒落たたたずまいでした。 -

マハーバリプラムの海岸寺院

7世紀末葉~8世紀初頭にかけて海辺に建てられた海岸寺院は、切石を積んで建立した石造寺院でした。壁面にライオンや象が刻まれた石彫寺院は1895年世界遺産に登録されました。

2004年スマトラ沖地震(マグニチュード9.1)の津波の時、マハーバリプラム周辺でも大きな被害が出ました。その津波の引き波の時に発見された、海中にあった壁画が展示されていました。 -

ファイブ・ラタ

7世紀半ばに作られたファイブ‐ラタ。一つの巨大な花崗岩から掘り出された建造物。

南インドの寺院はこのファイブ・ラタのドラヴィダ建築様式をもとに建造されているとのことです。

手前の茅葺きの民家風のドラウバディー・ラタ、次の階段状の屋根のアルジュナ・ラタ、最も奥にある横長のビーマ・ラタ、右側にあるのがナクラ・サハデーヴァ・ラタです。

ダルマラージャ・ラタは岩壁彫刻のアルジュナの苦行とクリシュナのバターボールとの間にあり、高さが一番高かった。 -

アルジュナの苦行

幅29m高さ13mの岩に掘られた彫刻。

インド最大の叙事詩『マハーバーラタ』の「アルジュナの苦行」の場面を描いたとする説と、女神ガンガーがこの世に降下した時の物語という説がある。 -

クリシュナのバターボール

世界遺産で、一枚の大きな岩の上にあり、今にも転がり落ちそうな直径約10mの巨岩。

パッラヴァ王朝時代にゾウでバターボールを引いてみたが、ビクともしなかったとの事。インドの神様クリシュナは、バターボールが大好物だった事から、クリシュナのバターボールと言われています。

以上でマハーバリプラムの観光を終え、チェンナイに移動。 -

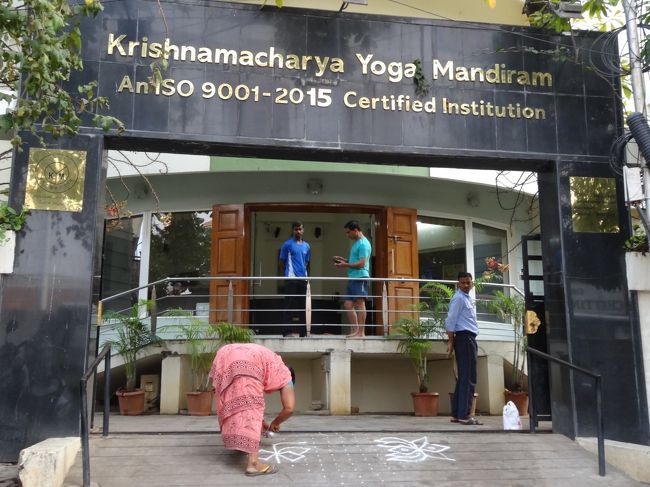

チェンナイのクリシュナマチャリヤ・ヨガ学院での早朝ヨガ。

クリシュナマチャリヤ・ヨガ学院のゲートには、2015年にISO9000を取得との表示。

4500年前にインダス文明の中で成立したヨガが、教育メソッドをシステム化しISO9000を取得したとは、古代文明と現代科学との融合ですね。

クリシュナマチャリヤ師は、5歳からヨガに取り組み、12~13世紀頃体系化されたハタ・ヨガの大家ラマモハン・ブラフマチャリアのもとで7年以上修行をしたとの事。

その後、クリシュナマチャリヤ師は、Viniyoga(ヴィニヨガ)を考案し「近代ヨガの父」と言われている。

「vini(ヴィニ)」とは状況にあわせるという意味で、“生徒がヨガの練習に合わせるのではなく、ヨガの練習が一人一人に合わせられるべきである” という考えから、年齢や体力や体格が異なる人々、それぞれにマッチしたヨガが取り組めるとの事。「姿勢」「呼吸法」「瞑想」「礼拝」「読経」などの要素で構成されているとの事。 -

クリシュナマチャリヤ師の孫

1日目は、このクリシュナマチャリヤ師の孫から直接指導していただきました。呼吸法に重点を置いた指導で、大変に有益な練習でした。

ホテルに戻り朝食後、カーンチープラム観光に出発。 -

カーンチープラムのエーカンバラナータ寺院。

カーンチープラムは7-8世紀にパッラヴァ朝の首都でヒンドゥー教の七大聖地

エーカンバラナータ寺院16~17世紀の建築物、高さ60mもある高い塔門でした。ここで靴を預けて参拝。強烈な日光で石畳はとても熱かった。

下足場では、サンダルの押し売りがシツコイので要注意。底にビスを打って更にルピーを要求します。 -

エーカンバラナータ寺院はお祭りでした。

この様なお神輿がいくつもエーカンバラナータ寺院に入ってゆきました。 -

エーカンバラナータ寺院の回廊

ヒンドゥー教では、宇宙は<地・水・火・風・空>5つの要素から構成せれるとし、エーカンバラナータ寺院は「地」を象徴する聖地。本堂はヒンズー教徒しか入れませんでした。 -

エーカンバラナータ寺院は本堂は写真撮影禁止で、ヒンズー教徒しか入れません。

これは本堂の脇の神様で参拝しました。お布施を納めると、額に白い粉を塗ってくれました。女性は赤い紅でした。 -

4種類の実がなるマンゴーの木

エーカンバラナータ寺院の本堂の回廊を進むと裏の中庭に祠があり樹齢3500年のマンゴーの木がありました。

この木の下でシヴァ神が結婚したとの事です。

このマンゴーの木は1本の木で4種類の味(甘、苦、酸、辛)のマンゴーが実るとのことです。 -

カイラーサナータ寺院

8世紀初のパラヴァ朝時代の建造物

エーカンバラナータ寺院よりも古い時代に建築された寺院ですが、カーンチープラムで一番美しい寺院と言われています。回廊の彫像は素晴らしかった。

ここも裸足での参観なので、石畳みが熱く大変でした。 -

カイラーサナータ寺院回廊の壁面にあるライオンの彫像

パラヴァ朝の王のシンボルであるライオンの彫像が多数ありました。敦煌の壁画に比べると、保存状態、修復状態が良く美しかった。 -

瞑想をする小祠堂

回廊の凹んだ所に彫像があり、その右側が小祠堂になっていて瞑想ができるようになっていました。50以上の小祠堂があるとの事です。 -

カーンチープラムは絹織物のサリーの産地です。

帰りにインドシルクの店に寄りました。

皆さん頑張ってネゴをして、インドシルクを約20%引きでゲットしていました。 -

チェンナイのホテル <マウントマナーチェンナイ> 2泊

「地球の歩き方」にチェンナイのホテルは高いとの記述がありますが、その通りで、マウントマナーチェンナイの部屋は少し狭かった。

最終夜はベッドを隅に片付けてスペースを作り、ヨガマットを引いて打ち上げパーティを楽しみました。

ビールを冷やすのとワインの入手に苦労しましたが、現地をアテンドしてくれたサンジーブさんが奮闘し調達してくれたので、素晴らしい思い出を作ることができました。

ちなみに、この週はインドでは断酒の週だったのでSanjeev(サンジーブ)さんは見てるだけで、大変に申し訳ないことをしました。

以上、ヨガの本場の南インドでヨガ三昧! 大満足の旅行でした。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

43