法円坂建物群 (法円坂遺跡)

名所・史跡

3.34

法円坂建物群 (法円坂遺跡) クチコミ・アクセス・周辺情報

大阪城・京橋 観光 満足度ランキング 21位

ピックアップ クチコミ

-

満足度の高いクチコミ

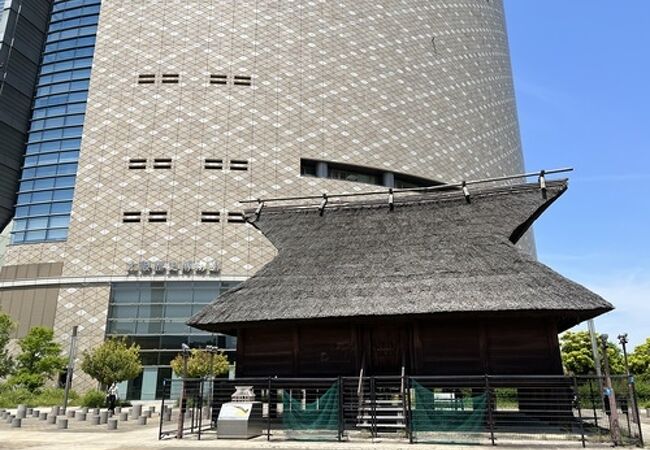

高床式の大きな建物が復元されています

4.0

- 旅行時期 2023/11

- by sirokuma123さん

大阪市観光で立ち寄りました。法円坂建物群 (法円坂遺跡)は、難波宮跡エリアの北寄りにあり、高床式の大きな建物が復元されてい... 続きを読むます。説明板によると、5世紀後半頃の建物群で、16棟以上の高床式建物が並んでいたそうで、1棟当たりの広さは、当時としては極めて大規模な建物だったとのことです。 閉じる

クチコミ・評判 2ページ目

21~26件(全27件中)

-

古墳群との関係

- 3.0

- 旅行時期:2018/09(約7年前)

- 0

-

この周辺では、古墳時代の史跡もあります。

- 3.0

- 旅行時期:2016/11(約9年前)

- 0

-

歴史の交差点として重要な場所であることを実感しました

- 4.0

- 旅行時期:2016/11(約9年前)

- 1

-

-

高床式倉庫を復元

- 4.0

- 旅行時期:2015/11(約10年前)

- 0

-

五世紀後半の建物群跡、発掘調査による遺跡

- 3.0

- 旅行時期:2015/07(約11年前)

- 0

-

5世紀の高床式倉庫群からなる遺跡

- 4.0

- 旅行時期:2015/06(約11年前)

- 1

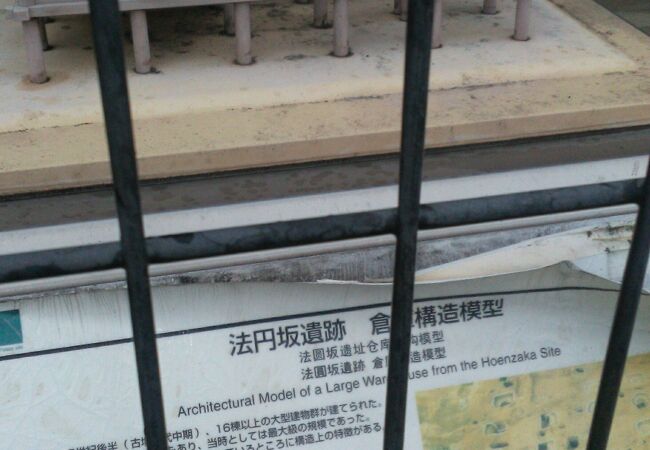

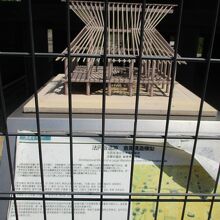

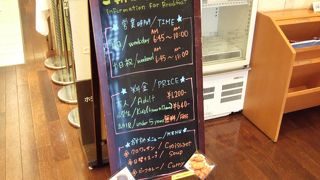

地下鉄谷町線谷町四丁目駅から歩いてすぐのところにあります。難波宮より100年以上も前、5世紀の高床式倉庫群からなる遺跡です... 続きを読む。発見された倉庫跡のうち1棟が復元されていて、構造がわかる1/20の模型も展示されています。直ぐそばに大阪歴史博物館があるので、あわせて観て周ればよいでしょう。

現地にあった説明板の内容を参考までに下記に示します。

【説明板に記載された内容】

瀬戸内海の水運により大陸と結び、淀川や大和川をさかのぼって古代の政治の中心である大和や河内に直結する難波は、交通の要地でした。その中心である上町台地の北端にあたるこの地から、1987(昭和62)年に行なわれた発掘調査で5世紀後半頃の巨大な建物群が発見されました。16棟以上の高床建物が整然と建てられており、1棟あたりの規模は桁行(幅)が約10m、梁行(奥行き)は約9mです。面積は約90?と、当時としては極めて大規模な建物でした。柱配置の特徴から、屋根の形は入母屋造りになると思われます。

建物群は東西方向に棟を揃え、厳密な計画のもとに建てられていました。百舌鳥や古市に巨大な古墳を築いた大王が、強大な権力を内外に誇示するためにつくったものと思われます。6〜7世紀には、この付近一帯にたくさんの建物が建てられるようになります。難波津と呼ばれる港を中心として、このあたりは物資の一大集散地として発達しました。また中国や朝鮮からの外交使節を迎えたり、遣隋使や遣唐使が発着するなど、海外に開かれた玄関として古代史上に重要な位置を占めました。 閉じる投稿日:2015/09/06

21件目~26件目を表示(全27件中)

- 1

- 2

投稿写真

基本情報(地図・住所)

このスポットに関するQ&A(0件)

法円坂建物群 (法円坂遺跡)について質問してみよう!

大阪城・京橋に行ったことがあるトラベラーのみなさんに、いっせいに質問できます。

-

sirokuma123さん

-

g60_kibiyamaさん

-

ろたみこさん

-

とらきのこ2さん

-

ももりんさん

-

hijunoさん

- …他

周辺スポット

周辺のおすすめホテル

-

地図で見る