2016/11/14 - 2016/11/15

868位(同エリア940件中)

![]()

ちゃおさん

先月14日に同期会の集まりで湯河原にやって来て、折角だからと、当日及び翌日の15日を利用し、頼朝の故地や万葉公園などを歩いたが、今日、ここの「しとどの窟」を訪ね、二日間に渉る湯河原の旅は終了となる。平安の世から武家社会に幕を開いた一大社会変革者が、最初の戦いに敗れ、ほんの僅かな従者とともに落ち延び、身を潜めた窟屋。戦いで多数の配下の武将を失くし、「しとどに流した」であろう涙。今日の小雨で、その涙の滴は一本の小滝となり、窟屋の上の岩の割れ目から流れ落ちている。当方昨日の残りのペットボトルは既に空になっていて、乾いた喉には恵みの甘露だった。

岩室の奥には数体の石仏が奉納され、不動明王やら観世音菩薩、或いは頼朝・土肥・田代・新開・土屋等々の主従八騎にゆかりの縁者が奉納したであろう石像が並んでいたが、薄暗いこともあり、尚且つ帰りの時間も迫っていて、一体づつゆっくりと見ることも出来ない。小雨も又心配であり、正面の奥に向かって、一礼し、窟屋を去ることにした。岩清水は室谷の正面に一条の糸を引いていて、空のペットボトルに半分ほどの水を満たし、この場所を後にした。

窟屋、岩室には幾つかの思い出がある。その最たるものは、インドのブッダガヤにあるお釈迦様が悟りを開く直前の数年間を修業した洞窟であり、およそ8畳間程の真っ暗な室内に蠟燭の光が揺らめいていた。同じような大きさの室屋は先日登った石老山の顕鏡寺にもあったが、それぞれに異様な霊のようなものを感じた。

最近、当方のブログによくコメントを頂く熊本在住のブロガー名無し@キムチさんから昨日もコメントを頂き、この「しとどの窟」は熊本にある霊厳洞よりは狭いように思える、との指摘があったが、それはその通りで、武蔵が最晩年修業し、五輪書全五巻を書きあげたその場所は「洞」と言われているように、奥行きはそれ程深くなく、岩肌のちょっとした窪みのような場所に寝起きして3年間、最後の仕上げに励んだのだが、ここ「しとど」は「窟」と呼ばれる程に奥行きも深く、広さも十分あった。

縄文時代の人々が、縦穴家屋を作り、平地に定住する以前には、こうした岩の切れ目、岩室等々で生活していたが、自分もそうした縄文遺跡の幾つかを見た中で、最も印象的だったのは宮崎の高千穂にある「賽の河原」で、この洞窟は天井も高く、間口も広く、100人以上の人々が共に生活できそうなスペースはあった。それから人々は弥生の時代になっても、洞窟での生活体験は脳裏のどこかに残されていたのか、日本民族発祥の地は記紀にもある通り、宮崎最南端の鵜戸で、そこには海岸の浸食でできた大きな洞窟があり、鵜戸神宮の波の上の社がすっぽり入るくらいの大きさで、古代人はよくぞこのような場所を発見し、日本民族のスタート地点にしたのかと、当時感心したものだった。

頼朝はこの「窟」に数日を過ごし、更に逃避行を続け、しばらく後、真鶴半島にあるもう一つの「しとどの窟」に身を潜め、近くの浜から千葉の安房に逃れて、その後、再起を期して平家を倒し、鎌倉幕府を打ち立てのは歴史が示すとおりである。

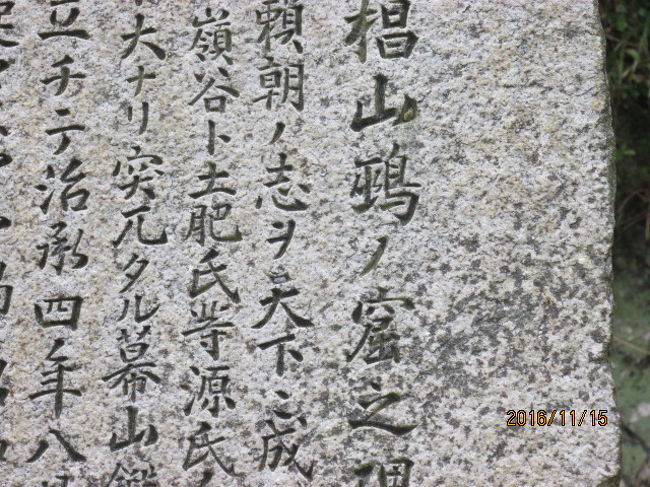

400mの坂を上り、再びトンネルを潜って元の国道のバス停に戻った時にはまだ5-6分の時間もあった。ふと案内板を見ると、この場所は「椿台」と呼ばれているようだ。春の椿の季節には、沢山の花も咲くだろうが、今は冬。今日の小雨で視界も悪く、眼下の海は見渡せない。更に別の石碑を見ていると、何と、ここの地名は「鵐」という名前だ。初めて目にする鳥の名前だが「しとど鳥」。この窟屋には昔、「鵐鳥」(しとど鳥)が住んで居た、との解説にある。

なあんだ、そういうことだったのか・・。「しとどの涙」では無かったのだ。そうに違いない。武家の棟梁が涙など見せたら、天下統一もならんだろう。程なくバスがやってきて、2時間半かけて登ってきた山道も僅かに10分そこそこで奥湯河原に出て、そのまま30分程で湯河原駅に到着した。昨日この駅前広場に立ち、土肥實平夫婦像から始まった二日間の湯河原周遊は、漸く終わりとなった。

終

- 旅行の満足度

- 5.0

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

ちゃおさんの関連旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

7