2013/11/22 - 2013/11/22

727位(同エリア881件中)

![]()

サンフランさん

- サンフランさんTOP

- 旅行記152冊

- クチコミ80件

- Q&A回答388件

- 197,012アクセス

- フォロワー10人

今日は朝早く出ることにしました。

- 交通手段

- JRローカル

PR

-

川崎宿交流館を出発

-

早速その斜め前に、宗三寺

-

本堂が見えます。

-

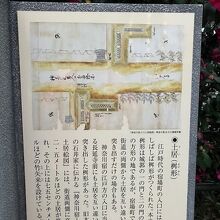

川崎宿の案内板

-

中の本陣跡はいまは牛丼やさん

-

これが現代の川崎宿、駅前通のホテル街

-

教安寺にやってきました。「江戸時代の後期に富士山に浄土を求めた庶民信仰である富士講は関東で流行を見せた。教安寺に残る灯篭は富士講の先達であった西川満翁が組織したタテカワ講により建立されたものである」(川崎市)

-

門前にあるのはその灯篭だと思う。

-

川崎宿京入り口の看板

川崎宿はここまでとのことでしょうか? -

しばらくいくと、八丁畷の芭蕉の句碑

「元禄7年(1694年5月11日、現在の6月下旬)芭蕉が江戸深川の庵を立って郷里の伊賀の国へ帰る際に弟子たちとこの場所の八丁畷の腰掛茶屋で休憩し、分れを惜しんで詠んだ句。

麦の穂を頼りにつかむ別れかな」(芭蕉の碑保存会) -

こちらは川崎市の句碑の説明

-

あれあれ、芭蕉の碑を見ていたら八丁畷の駅前で東海道は駅にぶつかっている。

-

東海道は踏み切りを渡って右へ、八丁畷の駅の下には無縁仏を慰霊する墓石などが、...

-

八丁畷の由来!

-

京急鶴見市場の近く、熊野神社

-

さらに行くと左手に市場の一里塚です。江戸より5番目の一里塚です。

-

右手に小さな社が! これは東海道らしい?

-

川崎市のマンホール

-

この橋を渡って横浜市

-

鶴見橋の関門跡

「横浜開港ともに神奈川奉行は外国人に危害を与えることを防ぐため横浜への道路の要所に関門を設けて横浜に入るものを取り締まった」(鶴見区役所) -

しばらくいくと、右側公園の前に寺尾稲荷道の標柱

「江戸時代ここは寺尾稲荷社へ向かう分岐点で、寺尾稲荷社は馬術上達や馬上安全の祈願で知られ、江戸からの参拝者も多かった」 -

鶴見神社の前を通過

-

鶴見の街中に入ってきました

-

鶴見駅前の東口駅前通が旧東海道です。

-

江戸時代に鶴見村で名手の佐久間家の屋敷跡

-

鶴見駅前を左に曲がり、京急鶴見駅のほうへ

-

鶴見線のガード下をくぐると、魚屋が立ち並ぶ「魚河岸どおり」のはずだが、もうあまり並んでいない。大田市場に移転する前にはこの辺にも市場があったらしい。

-

それでも何軒か、...

魚、貝類を置いている店が開いている。京浜急行の生麦駅に近い。 -

右手に道念稲荷

-

伏見稲荷のような赤鳥居

-

伏見稲荷のミニ版ですね

-

このような神事も行われていた。

-

かななかの旧家!

-

生麦事件の碑です。痛みがひどいので上屋の中に収められています。

-

麒麟麦酒です。立ち寄ってビールを飲みたいところですが、....

-

遍照院が右側に、東海道線と京浜急行にはさまれている。参道にはふみきりが! 神奈川宿も近い?

-

京急神奈川新町駅のちかくにある長延寺の跡は公園になっている。長延寺は横浜開港時にオランダ領事館として使われたとかで、この辺のお寺の多くが在外公館として使われたようだ。この辺からが神奈川宿だったようで、「神奈川宿は日本橋から7里、足弱な女、老人もここまでは1日の行程」(山と渓谷社、東海道を歩く旅)

ここまで3日目ジャン神奈川宿 名所・史跡

-

再び国道15号、第一京浜に戻って、右手に立派なお寺、良泉寺の山門を見る。

「良泉寺は海岸山と号し、本願寺蓮如上人に帰依した蓮誉が小机付近に草創、1647年入寂したこの寺の第4世良念の第二、幕府より境地内の施入を受け、現在地に移転したと伝えられる。開港当時、諸外国の領事館に当てられることを嫌ったこの寺の住職は本堂の屋根をはがして、修理中の竜で幕府の命令を断ったといわれる」 -

道を折れ曲がると笠のぎ稲荷神社(禾皇)にぶつかる。

「笠禾稲荷神社は社伝によると天慶年間(938-947)に稲荷山の中腹に創祀され、元こうにあたっては北条時宗より神宝を奉納されている」(立看板より) -

「能満寺は、海運山と号し、1299年この地の漁師が海中より霊像を拾い上げ、その娘に託して霊像の言葉に従って建てたものがこの寺であるとの伝承がある。本尊は高さ15cmほどの木造坐像の虚空蔵菩薩で、海中より出現したと伝えられる。神明宮の別当寺で同一境内地にあったが、神仏分離令で分かれている」

-

神明宮の前を

「神明宮の草創に付いてはいくつか説がある。新編武蔵風土記稿は能満寺の草創と同じ1299年の観請としており、この神社と能満寺が密接な関係であったことをうかがわせる」 -

今蔵院

今蔵院は京と醍醐寺開祖、勝覚僧正により平安末期に作られた古刹で、金川砂子の図には江戸後期の描かれていて参道は街道まで延びて今蔵院・熊野神社が境内に並び立っている」(門前の説明板より) -

神奈川宿の高札場(復元)

-

東海道は横浜市内を通り抜けます。この松林にわずかな東海道の雰囲気が、...

-

成仏寺は外国宣教師宿舎だった。

「成仏寺は鎌倉時代の創建と伝えられる浄土宗の寺で徳川家光の上洛に際し、宿泊所として神奈川御殿造営のため現在地に移された。1859年の開港当時はアメリカ人千九誌の宿舎として使われ、ヘボンは本堂に、ブラウンは庫裡に住んだという。ヘボンはローマ字のでshられ、最初の和英辞典を完成した。ブラウンは讃美歌の邦訳に尽力した」 -

浄瀧寺は妙湖山と号し、1260年妙湖尼は、当時の政治の中心だった鎌倉に向かう途中に当地に立ち寄った日蓮と遇った。法尼は日蓮の人格にうたれ、弟子と也、自分の庵を法華経の道場とした。また、開港時はイギリス領時間に充てられた。

-

うらしま寺と呼ばれた慶運寺はフランス領事館として使われました。

-

この辺には横浜開港当時に領事館に使われたお寺が多いです。

-

土橋をわたります。

-

須崎神社の山門が右手に

-

「須崎大神は1192年、源頼朝が安房の国、一宮の安房神社の霊を移して祀ったと伝えられている。江戸名所図会に描かれた様子はいまも石鳥居や周囲の地形に偲ぶ事ができる。神社前から海に向かって延びる参道が、第一京浜に突き当たるあたり、そこが、かつての船着場であり、横浜が開港されるとこの船着場は開港場と神奈川宿を結ぶ渡船場となった」(門前の説明板より)

-

「普門寺は洲崎山と号し、洲崎は洲崎大神の別当寺であったためで、寺号の普門は洲崎大神の本地仏である観世音菩薩を安置したことより多くの人々に救いの門を開いているとの意味である普門とさてたと伝えられている。開港当時はイギリス士官の宿舎に当てられた」

-

甚行寺はフランス公使館だった。

「甚行寺は1656年の草創で、開港当時本堂をフランス公使館に充てたといわれている。関東大震災に全ての建物を倒壊焼失し現在の本殿の建物は昭和46年に鉄筋コンクリート作りで再建されている」 -

京浜急行の神奈川駅

-

右前方に本覚寺の境内が見えます。

-

丘の上にそびえる本覚寺です。

「本覚寺は臨済宗の開祖栄西によって、鎌倉時代に草創されたと伝えられる。戦国期の権現山の合戦で荒廃し、1532年に陽広和尚が再興し、曹洞宗に改めた。開港当時、ハリスは自ら見分け、渡船場に近く、丘陵上にあり、横浜を眼下に望み、さらには湾内を見渡すことができる本覚寺をアメリカ領事館に決めたという。山門はこの地域に残る唯一の江戸時代の建築である」 -

本覚寺の山門はアメリカ領事館として使われたときには真っ白にペンキで塗られたそうです。

-

大網金比羅神社の前を通過

大綱金刀比羅神社の前に一里塚が置かれていた」とある。日本橋より7里である。 -

塀に神奈川宿袖ヶ浦の図

-

台町坂を上る途中、いまだに残る神奈川宿の料理店、田中や

神奈川宿 名所・史跡

-

国道に下りてきました。右手に大きな寺! 勧行寺がある。山門から本道までは遠い。

-

浅間神社の鳥居です。お参りしたいところですが先を急ぎます。

-

東海道の道標が道端に

西区に入ってきました。これがあると安心できます。 -

立派な蔵のある家

-

東海道の標識が道路に埋め込まれています。

-

こちらにも蔵

-

追分の標柱

左が旧東海道 -

目前に商店街が!

-

東海道は松原商店街の中に、...

-

保土ヶ谷宿見附跡の看板

保土ヶ谷の宿に入ってきました。 -

相鉄天王寺駅にぶつかる。

-

鉄道の高架をくぐると保土ヶ谷宿の説明図が、....

-

浄土宗見北寺が右手奥に

-

真言宗の寺

-

香象院

今日はこの辺で

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

75