1970/04/28 - 1970/04/28

568位(同エリア630件中)

![]()

KAUBEさん

- KAUBEさんTOP

- 旅行記34冊

- クチコミ0件

- Q&A回答0件

- 54,938アクセス

- フォロワー5人

貧乏客船の35日(7)スリランカのカレー

それは、ぼくの「カレー観」を一変させる出来事だった!

スリランカは当時国名をセイロンといい、

コロンボが首都だったが、

1985年に国名をスリランカと改め、

首都もスリジャワルデネプラ・コッテという、

とてもついていけない名前の町に遷都した。

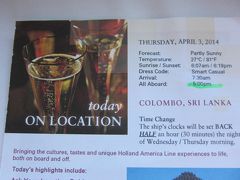

シンガポール4月26日〜4月28日コロンボ

●ダイス邸の昼食

三等乗客の中に、日本にもう五年も住んでいるという日本通のスリランカ人が乗っていた。

その人はダイスさんといって、サイコロみたいな名前だが、とても真面目な人だった。

船がコロンボの港に入ると、ダイスさんは日本人全員を自宅の昼食に招待すると言い出した。

「カレーが食えるねえ、本場のカレーが」

北川がささやいた。同じこと考えてやがる…

三等船室の日本人十数名は、三台のタクシーに分乗してダイス邸に殺到した。

「急に思いついたもんで、お口に合うかどうか」

と、すまなそうに出された料理は、その豪華な邸宅のたたずまいと、使い込んで照りの出た見事な家具調度にふさわしい、見るからに豪勢なご馳走であった。

ダイスさんはこの国の富裕階級のご子息だったわけだ。

その料理が使用人たちの手で次々と運ばれてくる間に、手入れの行き届いたお庭の真ん中を、巨大な、優に三メートルはある太い蛇が一匹、堂々と横切るのを見た。

「わ!」

みんないっせいにそれを見つけてざわめいた。

立ち上がって逃げ支度に入る者もいた。

「ああ、あれはここに住みついてるやつで、べつに害はありません」

とダイスさんはすかさず解説を入れたが、

あれだけ巨大だと、害があるとかないとか、そういう問題ではないだろう。

しかしそんな蛇騒ぎも運ばれてきた料理の強烈な匂いに間もなくかき消され、広い中庭の眺めのよい食堂で、ぼくたちはすべて目に入るものの豪華さに息を呑んだ。

渋い銀色の大皿に盛ったライスの周りを、小ぶりな深皿に沈んだ何種類もの料理が七色の湯気を立てて取り囲んでいる。

骨付きの鶏肉、マナガツオ、レンズマメ、オクラ、ジャガイモ…、それらの材料がそれぞれ別の深皿の中で、黄色い、赤い、白っぽい、緑色の、あるいはどす黒い、それぞれ別な香辛料のスープに浸って、七色の香りを立てている。

ぼくは手元の金色の縁取りのある大皿にまずライスを盛り、とりあえず鶏肉とオクラを少しずつ取り分けた。ほかの人たちもおずおずと手を伸ばした。

細長い粒の、真っ白なライスに点々と赤いものがついている。

オクラと鶏肉が連れてきた唐辛子のようだ。

これは相当なものだ、とぼくは期待に唾を飲みながら、そのパサパサしたライスに鶏肉の一片を乗せ、汁気も十分にからませて口に運んだ。

「ン!」

これは何だ!

肉のうまみ、唐辛子の心地よい刺激、香辛料のゴージャスな香り…、そんなものは何もない。

ぼくの口の中には「味」などない。あるのはガーンと脳天を突き上げるような衝撃である。

「オーッ!」

周囲からもいっせいに声にならない声がもれる。

そしてみんな申し合わせたようにコップの水を飲む。

「カッライナア!」

北川がまたあたりかまわずそう叫んでくれたおかげで、ぼくは今自分の口の中で起こったことの正体をようやく知ることが出来たのである。

「いやあ、やっぱり辛かったかなあ」

ダイスさんは申しわけなさそうにつぶやく。

辛い、なんてものじゃない。

ダイスさんは、「これを食べると少し辛味が和らぎますから」と、ココナッツの実の刻んだものなどをすすめるが、多分「焼け石に水」というのはこんなときのためにある言葉だ。

だがそのときぼくは、もう少し食べてみようと思った。

これはきっとうまいのだ。とてもうまいに違いない、と、なぜか急にそう思えたのである。

食べていると舌がしだいに慣れてきて、その焼け付くような辛さの中からそれぞれの素材のうまみが、香辛料の爽やかな香りに包まれてにじみ出てきた。

「うん、うまいっ!」

「うん、うまいねえ!」

同調したのはやはり北川だった。

この辛さの壁を破ってそこに行き着いたのは、どうやら北川とぼくだけらしい。

「ひょえー、こりゃ爆弾や。水、水」

曽我部は負け組だ。

汗が滴る。その汗を拭きもせず、北川とぼくは次々と真ん中の料理に手を伸ばす。

途中で水など口にしてはならない。そんなことをしたら、文字通りこの美味に水をさすことになる。

まったく非論理的、かつ衝動的にぼくはそう結論していた。

ほかの人はほとんどお手上げの状態で、水ばかり飲んでいる。

ダイスさんはそれらの人々を気にして、しきりに恐縮している。

いや、ダイスさん、こりゃうまいですよ、と、ぼくたちは何とか彼を慰めようとする。

それは食べ進むにつれていよいよそのコクを増し、ついには天国的な陶酔の中にぼくを導き、あげく、ぼくの魂を奪ったのであった。

そう、タマシイをウバったのです。

「これがカレーいうもんや」

「そや、今まで俺らがカレーカレー言うとったんは、あれは何や」

「ほんまや。あんなもんどこがカレーや」

北川が興奮気味に言い、ぼくが感動的に相槌を打った。

北川もタマシイをウバわれたに違いない。

それはぼくのカレー観を一変させる出来事であった。

体中から汗を吹き出しながら、ダイス邸のカレー、つまり「ダイスカレー」の七色の味覚を満喫したぼくの体は爽やかに満ち足りていた。

●下駄とバナナ

ダイスさんの両親や召使いたちに見送られ、ぼくたちは厚く礼を言ってダイス邸を辞した。

ぼくたちはコロンボの町を見物して、バカ安いバナナをひと房買って船に戻った。

北川はもう少し町で遊んでいくと言って一人町に残った。

出航の予定は午後六時だった。

五時半、北川がまだ戻らない。

コロンボの港は設備が小さいので、カンボジュ号のような大きな船は接岸できず、湾内の一角に錨を下ろして停泊している。

船と港との間にははしけが十分ごとに往復していて、特に不自由はないのだが、そのはしけの最終便が五時半だと聞いていた。

ぼくたちはちょっと心配になって甲板から突堤のほうを見ていた。

最終のはしけが突堤を離れてやってくるのが見えた。

だが、そのはしけに北川は乗っていなかった。

ドラが鳴り、船はガラガラと大きな音を立てて錨を巻き上げ、タラップも引き上げられようとしていた。

ぼくたちは驚いてパーサーのところに走った。

白い制服が一応似合う、一応いい男のパーサーはぼくたちの話を半分も聞かず、「知らん」の一点張り。

「そんな。少し待ってやってくださいよ」

「ノン、ノン」

ぼくたちはパーサーをあきらめて、ひょろひょろと背ばかり高くてピンポン玉のような小さな顔のオフィサーに標的を変えてみた。が、ピンポンもまたニベもない。

「ノーノー、イッツ・トゥー・レイト、ね」

ちなみに文末の「ね」はピンポンの数少ない日本語の語彙の一つである。

エンジンが始動し、タラップが完全に上がって、北川はもう突堤からここまで泳いでくるしかない、

そう思ったときだった。

一隻の白いモーターボートが突堤から一直線にこっちに向かって来るのが見えた。

そしてその狭いへさきに人が乗っかってこっちへしきりに手を振っている。

北川だった。

ボートは巨大なカンボジュ号の脇に、まるで鯨にとりついた小魚のように横付けし、甲板からは縄梯子が下ろされた。

パーサーが下手な英語で叫んだ。

「手に持っているものを捨ててゆっくり昇って来い!」

北川は履いていた下駄と、町で買ったらしいバナナの房を右手に抱えたままで縄梯子を上り始めた。

いつのまにか甲板を埋めた鈴なりの見物人から歓声が上がった。

手拍子叩いてはやす者もいた。

北川はゆらゆらと不安定に揺れ動く縄梯子に片手をかけ、片手に下駄とバナナを掲げて、一段一段昇った。

半分ぐらい昇ったところで北川は止まって上を見た。

彼の真上にはパーサーが怒った顔を突き出していた。

それを見て北川は甲高い声で叫んだ。

「ムッシュー! アイムソーリー、ベリーソーリー、ソーソーリー!」

ほとんどからかっているとしか思えなかった。

「余計なこと言わずにさっさと上がって来い!」

パーサーはもうカンカンである。

「そのGETAとバナナを捨てて両手を使うんだ! 聞こえないのか」

北川は見事に無視し、下駄とバナナを大事そうに抱え直して、梯子を揺らしながらまた昇った。観客席はもう大喜びである。

昇りついた北川は、パーサーに、さっき叫んだのと同じことをもう一度言って、目を三角に吊り上げたパーサーと無理やり握手して、そして日本語でこう言った。

「ああ、オモロかった!」

北川はもしかして、これをやってみたかったからわざと最終のはしけに乗り遅れたのかもしれない。

食事時間になっても誰も入ってこない食堂では、ウエイターたちがにやにやしながら待っていた。

彼らもあの騒動を見ていたに違いない。

テーブルにつくと、また代わり映えのしないフルコースが出てきた。

「あーあ、また残飯料理か」

北川がまたあたりはばからずぼやいた。

さっきカレーを持て余した連中がいやぁな目つきで彼を見た。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

コロンボ(スリランカ) の人気ホテル

スリランカで使うWi-Fiはレンタルしましたか?

フォートラベル GLOBAL WiFiなら

スリランカ最安

579円/日~

- 空港で受取・返却可能

- お得なポイントがたまる

0

0