2021/06/23 - 2021/06/23

25位(同エリア7073件中)

![]()

noelさん

この旅行記のスケジュール

2021/06/23

-

10:00 JR横須賀線 北鎌倉着(電車)→10:05 円覚寺(徒歩)

-

徒歩での移動

円覚寺→明月院

-

徒歩での移動

明月院→かまくら「五山」

-

かまくら「五山」

-

徒歩での移動

かまくら「五山」→長寿寺

-

徒歩での移動

長寿寺→東慶寺

-

徒歩での移動

東慶寺→建長寺

-

徒歩での移動

建長寺→由比ガ浜

-

由比ガ浜

-

徒歩での移動

由比ガ浜→Sea Green

-

Sea Green

-

徒歩での移動

Sea Green→鎌倉駅 17:00

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

2021年、ようやく新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言が解除されたので、紫陽花を見に北鎌倉へ向かいました。

ただ、蔓延防止期間中ではありましたが。(^_^;)

また、感染防止対策のため、紫陽花寺としても有名な明月院では土日は閉門されているようでした。

そのため、平日に出かけました。

北鎌倉駅

↓

円覚寺

↓

明月院

↓

長寿寺

↓

東慶寺

↓

慶長寺

↓

由比ガ浜

↓

鎌倉駅

の経路で散策しました。

- 旅行の満足度

- 5.0

- 観光

- 5.0

- グルメ

- 4.0

- 同行者

- 一人旅

- 交通手段

- JRローカル 徒歩

PR

-

北鎌倉駅で下車しました。

こちらは鎌倉市の観光案内図です。

駅から近い順番に散策したいと思います。 -

臨済宗円覚寺

北条時宗公の御廟所です。

こちらは、北鎌倉駅から1番近いお寺です。

ご覧のように、拝観される方はいますが、この時期はお隣の明月院に向かわれる方が多いようで、空いていました。 -

総門

鎌倉時代後半の1282年(弘安5年)に開山されました。

開基は北条時宗です。

開山は無学祖元禅師です(北条時宗が宋より招きました。)

鎌倉時代の後半のことです。

執権北条時宗が、国家鎮護のため、また文永の役の戦没者の菩提を弔うため、円覚寺創建を発願しました。

2度による蒙古襲来があり、1回目が文永の役、2回目は弘安の役でした。 -

山号は「瑞鹿山」(ずいろくさん)です。

めでたい鹿のおやまです。

この名前の由来は、無学祖元禅師の法話を聞こうとして白鹿が集まったという逸話から名付けられました。 -

山門(三門)です。

三解脱門(さんげだつもん)、空・無相・無願を象徴するといわれ、諸々の煩悩を取り払う門とされます。

山門を通って娑婆世界を断ち切り、清浄な気持ちで佛殿の本尊様を、お参りしなければなりません。

県重要文化財 -

目の前に仏殿が見えます。

こちらには、ご本尊が祀られています。

1923年(大正12年)の関東大震災で倒壊してしまいました。

そして1964年(昭和39年)に再建されました。 -

扁額「大光明寶殿」は、後光厳(ごこうごん)上皇から賜ったものです。

-

仏殿手前の左側にある「選仏場(せんぶつじょう)」です。

こちらは、仏を選ぶ所で、修行僧の坐禅道場のことです。 -

百観音霊場とあります。

-

薬師如来が祀られています。

2003年(平成15年)より、円覚寺百観音霊場の一番として、大慈大悲観世音菩薩像が安置されています。

中央にあるのが薬師如来像、右にあるのが大慈大悲観世音菩薩像です。 -

龍隠庵

-

参道のやぐら(横穴式墳墓)石塔が祀られています。

-

可愛らしいお地蔵様です。

所々見かけました。 -

大本山円覚寺百観音霊場第六番札所

龍隠庵観音堂の観音像です。 -

石塔があります。

十三重石塔です、 -

鎌倉周辺の山々や崖地には、このようなやぐらがたくさんあります。

ただの洞穴ぐらいにしか見えないものも多いのですが、当時(鎌倉中期から室町前期)は、火葬骨、副葬品などがおさめられ、豪華だったようです。 -

鉢には蓮がありました。

-

居士林

禅を志す在家のための専門道場です。

明治の頃より、

山岡鉄舟、鈴木大拙、夏目漱石など多くの居士が参禅したそうです。

緑に囲まれた静かな佇まいは、日常の邪念等々清められる気がします。 -

こちらは、仏殿の側面から見た様子です。

-

紫陽花がひっそりと咲いていました。

-

お隣の明月院は紫陽花寺として有名ですが、こちらのお寺は落ち着いて鑑賞できました。

-

額紫陽花です。

-

ちょうど見頃でした。

鎌倉にはたまに行きますが、あいにく梅雨の終わり頃に行くことが多かったので、紫陽花が枯れてしまっていることが多かったのですが、今回は良いタイミングでした。 -

法堂(はっとう)跡

法堂とは禅宗寺院で住持が説法をする重要な場所です。 -

方丈

住職が居住する建物を方丈とよびます。

現在は各種法要の他、坐禅会や説教会、夏期講座等の講演会や秋の宝物風入などが行われています。

この日も説教会が行われていたようです。

この方丈前の右の木は柏槇(びゃくしん)の古木です。

鎌倉市の天然記念物に指定されています。

ちなみにこの木は無学祖元の手植えであると伝わっています。 -

百観音霊場

-

両側に観音様がずらりと並んでいます。

それぞれ特徴があります。 -

よく見ると可愛いです。

-

こんな所に、亀さんが・・・・。

もがいていました。

すぐ側の池からやってきたのでしょうか? -

方丈の裏側の心字池のある美しい庭園です。

-

妙香池

円覚寺創建当時からの放生池です。

総門の前の白鷺池と並んで知られています。 -

「虎頭岩」と呼ばれる岸の露出岩盤を景観の中心として、復元しました。

-

左が舎利殿です。

-

この先が舎利殿です。

国宝です。 -

残念ながら中に入ることはできません。

屋根の勾配や軒の反りはとても美しいです。

垂木たるきは、扇子の骨のように広がっています。そして「扇垂木」と呼ばれています。 -

源実朝公が宋の能仁寺から請来した「佛牙舎利(ぶつげしゃり)」が祀られています。

これはお釈迦様の歯です。

鎌倉時代に中国から伝えられた様式を代表しています。 -

覗いてみました。

-

紫陽花が綺麗です。

-

右手には如意案があります。

他にもたくさんの庵があります。 -

初夏の光が竹林から差し込んできました。

-

佛日庵

-

開基廟

北条時宗・貞時・高塒をお祀りしてます。

廟所とは、石碑を建てて、その上に木像を祀るお堂を建てたものが、正式のお墓で、国に業績のあった人にのみ許されました。 -

北条時宗が亡くなった後に、開基廟が建立されたようですが、現在の開基廟は1811年(江戸時代)改築されたものです。

お堂の下に各遺骨を納めた石櫃があると「新編相模風土記」に記されてます。

また、幾度かの困難な戦火をくぐり抜け、幕府をまとめあげたことから、学問の神・開運の神と崇められました。 -

円覚寺には何度か訪れていますが、この開基廟に入るのは今回が初めてです。

-

唐種小賀玉

-

多羅葉

-

今は紫陽花が咲いてますが、春には枝垂桜も見られます。

この枝垂れ桜は、大佛次郎の奥方から贈られました。 -

茶室が紫陽花越しに見えます。

-

苔がしっとりとして風情があります。

この苔庭は林家木久蔵作です。 -

見事な枝ぶりです。

-

茶室・烟足軒(えんそくけん)

川端康成の「千羽鶴」や立原正秋の「やぶつばき」などの小説にも登場した茶室です。 -

とても立派な泰山木(たいさんぼく)です。

-

昭和8年に中国の小説家、魯迅から贈られました。

-

少しだけここで一休みします。

-

泰山木の下でお茶をいただきます。

-

臥龍梅

まさに、寝ている龍のようです。

地に潜んで隠れているように見えます。 -

野点の赤い毛氈(もうせん)を敷いた床几台に腰かけていただきます。

-

2-3人の人しかいませんでした。

-

お抹茶と鳩の落雁をいただきました。

これで500円です。 -

一人のんびりいただきます。

ただ、早々ゆっくりお茶などしたせいで、実はこの後、残念なことに・・・・。 -

佛日庵本堂の延命地蔵尊

鎌倉市指定の文化財です。 -

この地蔵菩薩坐像は南北朝時代のものです。

鎌倉地蔵霊場十四番に数えられています。

また、鶴隠周音木像も安置されています。 -

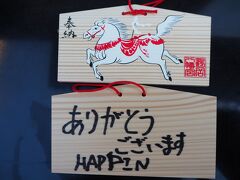

御朱印をいただきました。

北条時宗公廟の御朱印です。 -

何気なく咲いています。

-

こちらは閉まっていたので、脇の入口から入りました。

-

この開基廟では、3種類の御朱印をいただくことができます。

・ご本尊の延命地蔵菩薩

・十一面観音

・北条時宗公(私がいただいた御朱印です。) -

白鹿洞

この洞穴より白鹿が群れをなして、禅師の説法を聴いたといいます。

このことにより山号を「瑞鹿山(ずいろくさん)」と定められました。 -

本当に謂れがあるように見えます。

-

黄梅院

北条時宗の夫人である覚山尼(かくさんに)が、時宗の追善のために建立した華厳塔の敷地に円覚寺第十五世無窓国師(むそうこくし)の塔所として建てられました。 -

百観音霊場

-

左には洪鐘(おおがね)があります。

国宝です。 -

唐門(勅使門)

屋根は弓を横にしたような形になっています。

これを唐破風と言います。 -

1839年(天保10年)建立されました。

松と鳥が彫られています。 -

鳥と波濤でしょうか。

-

龍のようです。

こちらの波濤の方が、より迫力があります。 -

龍のようです。目玉が凄みがあります。

-

竹林と紫陽花です。

-

仏殿の脇にあった鐘楼です。

-

洪鐘へは、この石段を登っていかなければなりません。

この日は比較的気温も低く、曇りの予報でした。

これは、せっかくなので登るしかないでしょう。

今回行かなければ、おそらく次回もないはずです。汗 -

大弁財天

思ったよりきつくはありませんでした。ホッ! -

北条時宗の子である北条貞時が、7日7夜江の島の弁財天に参籠し、天下泰平、万民和楽を祈り霊夢を感じて大鐘を鋳造して当山に奉納しました。1301年(正安3年)のことです。

そしてこの弁天堂も併せて建立しました。

江の島で弘法大師が刻んだと伝えられる弁財天を、円覚寺の鎮守として祀ったのだそうです。

このようなことから、江の島の弁財天と円覚寺の弁財天は夫婦弁天と呼ばれています。

そして61年目ごと(60年に一度)「洪鐘祭」が行われます。

そこで2つの弁財天は出会うことになっているのだそうです。

ただし、コロナ禍の昨年は洪鐘祭は行われませんでした。そして今年も開催できません。残念です。 -

祈願をすれば、必ず感応を蒙むと言われてきました。

-

洪鐘(国宝)です。

関東で最も大きい洪鐘(高さ259.5cm)です。 -

刻銘の銘文撰者は、円覚寺の住持だった西澗子曇(せいかんすどん)です。

物部国光が鋳造したものです。

鎌倉時代後期を代表する梵鐘で、細部まで緻密に作られているようです。 -

この日は曇りなので見えませんが、遠く富士山も望むことができるようです。

-

石段を下ります。

足元にはお気をつけてください。 -

順番が逆になってしまいましたが、仏殿前には美しい砂紋が描かれていました。

水を使わずに白砂に描かれた水流です。 -

宝冠釈迦如来

冠を被っているので、このように呼ばれています。

華厳の盧遮那仏(るしゃなぶつ)とも称されています。 -

天井画は、前田青邨(せいそん)画伯の監修のもと、守屋多々志(もりやただし)画伯によって描かれています。

「白龍図」です。 -

右:無学祖元禅師座坐像

左:達磨大師坐像(寄木造の黒漆塗り) -

円覚寺の御朱印をいただきました。

-

ねこちゃんがいます。

おとなしいです。

総門を入った売店付近にいました。 -

寝転がってくつろいでいます。

名前は「しーちゃん」だそうです。

みんなに愛されているようですね。 -

こちらは白鷺池です。

踏切を超えた所にあります。 -

北鎌倉駅東口をすぐに左に行ったため、気付きませんでした。

-

こちらは、県道21号線方向からの円覚寺です。

-

さて、また振り出しに戻って、横須賀線沿道の道を行きます。

-

北鎌倉古民家ミュージアムです。

今回はスルーします。 -

電車が通過しました。

-

沿道の小径を左に曲がって、少し行くと「葉祥明美術館」があります。

-

葉祥明美術館を左に、まっすぐ進むと突き当たりに明月院があります。

紫陽花が見ごろでした。 -

円覚寺とは違って、人でいっぱいです。

桂橋です。

拝観料は通常は300円ですが、この時は500円でした。 -

どこを撮っても人が写ってしまいます。

それでも綺麗な青い紫陽花です。 -

本堂の前にある枯山水の庭園です。

-

心が洗われるようです。

-

中門

明月院ブルーの姫紫陽花です。 -

人が並んでいます。これは撮影のための列です。

-

宗猷堂(そうゆうどう)開山堂

-

中央には中興開山密室守厳禅師の木像

左は、最明寺、禅興寺、歴代の住持の位牌が祀られています。 -

お地蔵様が、紫陽花を持っています。

-

井戸があります。

瓶の井(つるべの井)

傍らに紫陽花が活けてました。

江戸時代、水質があまりよくなかった鎌倉で、数多くある井戸の中でも、特に良質の水が湧いたと伝えられる十の井戸の中の1つです。

現在も使用できる貴重な井戸です。

名前の由来は、岩盤を垂直に掘りぬいて造ったとみられ、その内部は水瓶のようにふくらみがあることから、名付けられました。 -

本堂の奥の庭です。

ユニセフの募金が入場料です。 -

池には亀の石の置物があちこちにありました。

-

丸窓を反対側から見てみました。

あまり見つめると、誰かの写真に写ってしまいそうです。(^_^;) -

ここにも亀が!

-

赤いお地蔵さまの坐像

わたしは赤地蔵

あなたの体の中を流れる灼熱の真っ赤なマグマ

この不思議な赤色のお話

命の色を 赤地蔵さま教えて下さい

ふしぎふしぎ

人の体は小宇宙

・・・と素敵な言葉が添えられていました。 -

お地蔵さまの左右には、今度はうさぎさんが・・。

説法に耳を傾けているように見えます。

なんとも愛らしい。 -

青いお地蔵さまの立像

ボクは青地蔵

青は不思議な色

見上げる空も青色

そして悠久の海も青色

だけどあお地蔵は言う

透明な青色は、どこにも存在しないと

あなたはどう思いますか。

青色の念(おも)い

・・・・こちらにもちょっと考えさせられるお言葉が。 -

やぐらではありません。

ちょっと覗いてみたくなります。 -

昭和の初期に使用していた炭焼きの窯です。

-

この庭園には花しょうぶも咲きます。

-

ここには、思ったよりも人がいなくて、のんびり散策できました。

-

広々として開かれた空間です。

-

看板がありました。

姫あじさいのさし木

毎年選定した内から、約300鉢さし木を行い新旧の更新を計ります。

1年間、植木鉢で大切い育て、その後、山中の畑におろし

さし木から4年から5年目 ようやく皆様にお目もじ致します。

・・・・と書かれてました。

大切に育てられているんですね。

ありがたく愛でたいと思います。 -

鎌倉の山の奥に、色とりどりの紫陽花が咲き乱れている感じがします。

-

たにしがいました。

-

せせらぎ・・・とも言えない程度の小さな流れです。

-

ぐるりと一回りしてきました。

-

可愛いうさぎさんです。

まるでピーター・ラビットのよう。

ついついお寺であることを忘れてしまいます。 -

明月をイメージした丸窓です。

悟りの窓と言うそうです。

先ほど見た庭園が、まるで一枚の絵のように見えます。

四季折々の庭園を見せてくれます。 -

それにしても美しい。

皆さん同じような事を考えているようで、このフォトジェニックな一枚を撮るために、ちょっと長い列になっていました。

一旦諦めて、庭園を拝観した後に来てみたら、今度はあまり待たずに撮れました。

ちなみにこの建物は、撮影禁止ですが、ここだけ撮る事ができました。 -

紫陽花たちに癒されます。

-

本当にいい時期にやってきました。

以前7月に来た時には、結構枯れてしまっていました。 -

暑くて湿気が多くて、気分的にブルーになる季節だからこそ、

紫陽花たちに癒されます。 -

白、パープル、ブルー色とりどりです。

-

こちらも同じです。

-

スタート地点まで戻ってきました。

-

少し人出も落ち着いてきたように思います。

-

北条時頼公墓所

-

この小径はなんとも風情があっていいですね。

-

月の広場です。

この日も小学生の団体が来ていました。

ここは待ち合わせ場所に最適です。 -

紫陽花だけでなく、他の花々も可憐で心がほっこりします。

-

月笑軒

明月院の中にあります。

ただ、お茶はいただけますが、お食事はできません。 -

明月院の御朱印をいただきました。

-

さあて、紫陽花三昧の後は、お昼に!

予定では、鎌倉駅近くまで行って、お昼をいただく予定だったのですが、まだお寺2つ回っただけで、既に午後1時を過ぎてしまっていました。(^_^;) -

・・・・というわけで、明月院近くのお蕎麦屋さんへ!

-

「かまくら五山」

ちなみに鎌倉五山とは、建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺です。

臨済宗 の寺院の 寺格で、鎌倉にある五つの禅宗の寺院のことです。 -

元祖 建長そば うどん と書いてます。

けんちん汁の謂れは、建長寺の修行僧が作っていたため、「建長汁」がなまって「けんちん汁」になったといわれているようですが、違う説もあります。 -

冷たいとろろそばにしました。

本来なら、建長そばにでもすべきなのですが、暑さにはかないません。 -

次はお隣の「長寿寺」へ

-

金土日のみ開いてます。

残念でした。 -

閉まっているものの、少しだけ覗いてみました。

-

こちらは東慶寺です。

縁切寺として有名です。

昔は道路に面したこのあたりでしょうか・・・大門がありました。 -

石段を登って行きます。

周りには紫陽花が咲いています。

花の寺としても知られている東慶寺です。 -

山門です。

萱葺きの屋根が味わいがあります。

昔はこの山門は中門でした。

そして、ここから先は男性禁止。結界になっていました。 -

鐘楼です。

-

人は少なく、ひっそりとしていました。

昔の女性は夫の許可がなければ、離婚できませんでした。

そんな女性を救済する離婚に関する裁判所のような大事な役割を果たしていました。 -

本堂です。

-

釈迦如来像

-

小径を進んで行きます。

-

なにかがありそうです。

-

大仏様のようです。

-

緑に覆われて落ちつきます。

-

松ヶ岡宝蔵

土蔵のようになっていますが、昔は方丈がありました。 -

木造聖観音立像(重要文化財)があります。

ただし、撮影は禁止です。 -

井戸のようです。

-

後醍醐天皇皇女 用堂女王墓

-

やぐらのようです。

-

こちらには著名人のお墓がたくさんあります。

-

東慶寺20世天秀尼のお墓です。そして台月院の宝篋印塔です。

-

自然のままになっています。

故意に手を入れていないような・・・。 -

こちらのお寺は、昔からのありのままの状態にしてるようにお見かけします。

それが、またいい風情を醸し出しているような気がしました。

元は女性救済のためでしたし‥‥。 -

苔むしていて、趣きがあります。

-

埋もれてしまっています。

-

寺務所です。

御朱印は、こちらの扉を開けて入っていただきます。 -

東慶寺の御朱印です。

-

山門まで戻りました。

ここが結界だったわけです。

昔も大変だったんですね。 -

建長寺に来ました。

こちらは駐車場が広いので、以前は車で何度か来ました。 -

総門です。

額には「巨福山」

中国の僧、一山一寧(一山国師)禅師の筆です。 -

細石(さざれ石)

「君が代」のさざれ石です。

石灰岩が長い年月をかけて溶解し、小石を凝結した結果、このようになりました。 -

うす桃色の紫陽花です。

-

三門です。(国重要文化財)

北条時頼によって創建された禅宗寺院です。

三門は、三解脱門の略です。

空・無相・無作をあらわし、この門をくぐることによって、あらゆる執着から解き放たれることを意味します。

開山の言葉には「福山は すべて松関をとじず 無限の清風来たりて未だやまず」とあります。

あらゆる修行者に門を開放していることを表しています。

この建物は1775年(江戸時代・安永4年)に万拙碩誼(ばんせつせきぎ)和尚などの努力によって再建されました。創建当初は、三門後方の左右に大坐禅堂、大食堂がありました。 -

梵鐘(国宝)

重さは2.7トンあります。

北条時頼公の発願で、物部重光によって1255年(建長7年)に鋳造されました。

銘文の中に「建長禅寺」とあります。 -

本派専門道場

この先は修行道場です。 -

柏槇(びゃくしん)

神奈川県の名木百選鎌倉市指定保存樹木になっています。

樹齢は推定760年だそうです。

高さ13m

太さは6.5mと立派です。 -

仏殿(国の重要文化財)

-

本尊・地蔵菩薩

天国から地獄に至るまで、すべての生物を救い、成仏させると誓う菩薩です。 -

白と紫の紫陽花です。

-

法堂(国の重要文化財)

昔は建長寺全体が修行道場でした。

そして三内にいる僧侶全員が、この法堂に集まって、住持の説法を聞き、修行の眼目としました。(388人の僧侶がいた記録があります。)

現在は法要や講演などに使われています。 -

上

千手観音

迷いの中から救い悟りを得るために、偉大な働きを持つ観音様です。

下

釈迦苦行像

お釈迦様が極限の苦行・禁欲(断食)を行っている姿を再現したものです。

顔に鬚をはやした姿は稀であり、徹底的に肉体を痛めつけるような荒行をしたことを表しています。

これは2005年の愛知万博に陳列された後、建長寺に寄贈されました。

本当に痛々しいくらいです。 -

天井の雲龍図

創建750年を記念して小泉淳画伯によって描かれました。

畳80畳分(縦10m、横12m)です。

この龍は5本の爪を持っていて、五爪(ごそう)の龍が描かれています。

また、同時期に小泉画伯が制作した京都の建仁寺の法堂にも「「双龍寺」の五爪の龍が描かれてます。

元々日本の龍の爪は3本で、朝鮮半島では4本、そして古代中国王朝皇帝の象徴のみが5本でした。 -

華厳小宝塔

建長寺には創建当初より、大華厳宝塔がありました。

この様式は日本で他に例を見ない唐組三手詰組仕様のものです。

華厳とは、宇宙全体を包括するという毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)のもと、自然界に大小様々な花が咲くように、私達一人一人が互いに輝く一瞬一瞬を生き生きと、この世を美しく飾っていこうとする世界です。 -

唐門(勅使門)

国の重要文化財です。

1628年、東京・芝・増上寺で建てられました。

徳川二代将軍秀忠夫人のお江の方(おごうのかた)の霊屋(おたまや=墓のお堂)として建立されました。

その後、1647年、仏殿・西来門(せいらんもん)と共に建長寺に寄附されました。

方丈(龍王殿)の正門として使用されています。

2011年(平成23年)解体され、修理されて今の姿があります。 -

桃山風唐破風をなす所が、反曲した曲線状になっています。

漆塗りの四脚門です。透彫金具が各所に使用されてます。 -

立派な蓮の葉です。

-

臨済宗建長寺

本派宗務本院 -

庭園・方丈の拝観ができます。

こちらが入口です。 -

般若心経

-

方丈とは昔は住持(じゅうじ=住職)が居住する場所でした。

-

龍王殿

-

建物は1732年(享保17年)の建立で、元は皇室のお位牌を安置するためのものでした。

-

方丈から唐門を眺めて。

-

庭園(国の史跡です)

創建当時からの庭園です。

寺院の池は寺の前にあるのが普通ですが、建長寺は最奥に位置しています。 -

2階建ての建物は得月楼と称し、創建750年を記念して平成14年に建設されました。

建物の名前は、月の景趣を十分に眺めるという意味です。

李白も「酒を促して得月を喜ぶ」と詠みました。

楼閣形式で中国の園林を模して、建てられました。 -

ここからは、半僧坊(約15分)

-

龍峰院

-

この先は立ち入り禁止です。

-

半僧坊道

-

隣にある鎌倉学園の生徒が、走っていました。

-

紫陽花を眺めて、ハイキング気分です。

-

達磨の像です。

-

狛犬が迎えてくれました。

-

鳥居を3つくぐって行きます。

-

この辺りはまだいいのですが・・・。

-

もう少しですが、結構しんどいです。

石段は250段あります。 -

手水舎

残念ながら水は出てませんでした。 -

天狗がいます。

-

よく見ると天狗はたくさんいます。

12の天狗の像がありました。 -

狛犬が迎えてくれました。

-

2匹の狛犬です。

-

反対側から見ました。

石段から見上げて写真を撮るのは、ちょっと危険だったので、こちら側から・・。 -

天狗の後ろ姿です。

飛躍しすぎですが、聖ミカエルみたい。

・・・・そう思って少しだけ調べてみると、去年行った熊本の天草の崎津付近では、翼のある石像「ウマンテラさま」が、大天使ミカエルではないか・・・と物議を醸しだしているようです。

天草地方では、金毘羅神など烏天狗の翼を付けた像が多く祭られているようです。

この天狗も翼を持ち、手には剣を持っています。

他にも大天使は、ウリエル・ガブリエル・ラファエル・・・等々いますが、この勇ましい姿は、やはりミカエルに似てます。

とりあえず、個人的に思っているだけです。(^_^;) -

せっかくなので、こちらの天狗も。

-

天狗がいっぱいです。

〇〇レンジャーに出てきそうです・・・。(^_^;) -

天気が良ければ、ここから富士山が見えます。

ここまで来たのは初めてです。 -

ちょっと雲がかかっているので、富士山は見えません。

-

建長寺の鎮守「半僧坊大権現」を祀る半僧坊はあります。

明治中期の建長寺の住職の霄(おおぞら)貫道禅師が、ある夜夢を見ました。

山中を歩いていると、目の前に白髪の老人が現れ、「私を関東のいずれか清浄な処に招いてくださるなら、その処はますます栄え、ありがたいことの絶えることがない処となります。」と告げて消えてしまったそうです。

目が覚めた禅師は、あの翁こそ奥山方広寺(静岡県浜松市)にいらっしゃる半僧坊大権現に違いないと確信し、建長寺が一望できる勝上嶽に鎮守として、お招きしました。

現在は霊験あらかたな建長寺のご祈祷所、そして鎌倉の景勝地となっています。 -

「百度石」とあります。

お百度参りをする際に、往復の目安として設置されていることがある石の柱です。

通常は、本堂から百度石まで引き返して1往復とします。

こちらの場合は、ひょっとして石段を下って、戻らなければけないのでしょうか・・・。先ほどの鎌倉学園の生徒さんのランニング姿を思い出しました。

まさか、まさか・・・ですよね。

きっと半僧坊の真殿との往復かと思うのですが。(^_^;) -

これが白髭の老人、半僧坊大権現さまでしょうか・・・。

-

この坂道は「乙女坂」という名前のようです。

-

鳥居をくぐって、展望台へ向かいます。

-

では、少しだけ休憩しましたので、展望台へ向かいます。

-

あと少し。ここからもよく見えます。

-

案内図がありました。

この先右は、瑞泉寺・覚園寺に通じています。 -

晴れていて空気が澄んでいたら、もっとよく見えたでしょう。

-

反対方向

-

勝上嶽展望台

-

海も見えて、気持ちのいい眺めです。

半僧坊大権現さまも、この眺望に感動されたことでしょう。 -

半僧坊の御朱印です。

展望台から戻ったら、できていました。 -

では、また鳥居をくぐって、来た方向に戻ります。

-

虫塚がありました。

今まで気付きませんでした。 -

ユニークな虫たち。

ひょっとして近年製作されたのでしょうか・・・。 -

クワガタまでいます。

-

虫塚

-

苔むしています。

蜂でしょうか・・・・。 -

私もハエ、蚊、ゴキブリを、たくさん殺傷しましたので、供養しなければいけません。

-

トンボもいます。

-

竹藪の中に優しく包まれてました。

この日は曇りで、しかも気温も低めの予報でしたが、ご覧のように日差しも出てきました。

しかも山登りまでしてしまい、汗だくに・・・・。 -

狛犬に挨拶して帰ります。

まだ、高校生が走っています。 -

水浴びでもしてるのでしょうか。

-

建長寺の御朱印です。

-

鶴岡八幡宮

-

今回は参拝しませんでした。

-

若宮大路の交差点

-

本当は立ち寄るつもりはなかったのですが、天気も良かったので、少し足を延ばしました。

-

逗子マリーナの方向を眺めて

-

海はやっぱり気持ちいいです。

特にコロナ禍の現在。ちょっとすっきりしました。 -

波の音か心地よいです。

-

江ノ島方向です。

-

Sea Green

カフェがありました。 -

写真を撮らせていただきました。

-

レモンスカッシュとティラミス

お昼がかなり軽めでしたので、ちょっとお腹がすいてしまいました。

美味しかったです。

ごちそうさまでした。

ちょっとだけリフレッシュできました。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

この旅行記へのコメント (4)

-

- sanaboさん 2021/07/26 16:15:57

- 紫陽花の季節の北鎌倉☆彡

- noelさん、こんにちは~

今年は良いタイミングで紫陽花を愛でられて良かったですね。

沢山のお寺さんを巡られ、今回の旅行記も大作&渾身の力作ですね☆彡

円覚寺は北条時宗公の御廟所で鎌倉時代の創建だそうですが

さすがに由緒を感じさせる威厳と風格を至る所に感じられました。

そんな中で気になったのが、林家木久蔵作の苔庭でした。

えっ? 林家木久蔵って落語家の「笑点」に出てたあの人?と思い

ちょっとググってみたら、お庭を造ったのは2代目木久蔵さんの

息子さんの方だったとわかり驚きました。才能豊かですね!

そして可愛らしく並んだお地蔵さんやもがいてる亀さんには

ほっこり~(^^♪ (でも亀さんは必死だったのかな? 笑)

ゆったりと散策された円覚寺とは違い、紫陽花が見頃の明月院は

大賑わいでしたけど、やはりこの時期は拝観料も高めなのですね。

赤いお地蔵さまと青いお地蔵さまに添えられた言葉が印象的で素敵です。

普段何気なく目にしている赤色と青色だけれど、宇宙の真理を象徴するような

深くて温かい言葉だなぁと感じました。

お地蔵さまの左右にいるウサギさんの写真を拡大して見たら

眼鏡をかけていたり耳にお花をつけていたりして可愛らしくて

まるでピーターラビットの世界みたいだな~と思ったら、

そのあとのお写真でnoelさんも同じようなコメントをしてらして

やっぱりね~♪と思ったのでした(^_-)-☆

両側に紫陽花や可憐なお花が咲く小径もとても素敵☆

山門から先は男性禁止の結界(というのですね)になっているという

東慶寺はいわゆる駆け込み寺のような存在だったのですね。

昔のままだというお庭の風情も、いいものですね~

建長寺の天狗の後ろ姿を見た瞬間、私も天使の羽根みたいだと思いました。

しかも剣を手にしているし、聖ミカエルに思えてしまうnoelさんに

私も賛同しま~す!

展望台から伸びやかな風景を眺めたり、逗子マリーナで海風を

思いきり吸い込んで、コロナ渦の閉塞感も吹き飛んで

リフレッシュ出来て良かったですね^^

引き続き、暑さ対策にも気を付けてお元気でお過ごし下さいね!

sanabo

- noelさん からの返信 2021/07/27 21:15:55

- RE: 紫陽花の季節の北鎌倉☆彡

- sanaboさん、こんばんは。

いつもありがとうございます。

> 今年は良いタイミングで紫陽花を愛でられて良かったですね。

はい。お陰様で、満開でした。

> そんな中で気になったのが、林家木久蔵作の苔庭でした。

> えっ? 林家木久蔵って落語家の「笑点」に出てたあの人?と思い

> ちょっとググってみたら、お庭を造ったのは2代目木久蔵さんの

> 息子さんの方だったとわかり驚きました。才能豊かですね!

私も最初はえっ!と思いました。

sanaboさんと同じ事を考えていました。笑笑

やはり芸術家肌なのでしょうか。凄い血筋です。

> ゆったりと散策された円覚寺とは違い、紫陽花が見頃の明月院は

> 大賑わいでしたけど、やはりこの時期は拝観料も高めなのですね。

そうですね。確かにお高めだったのが、残念でした。

ただ混んでるとはいえ、あれだけの紫陽花を見せていただいてるので、

結果的には、ありがたく拝観させていただきました。

> 赤いお地蔵さまと青いお地蔵さまに添えられた言葉が印象的で素敵です。

> 普段何気なく目にしている赤色と青色だけれど、宇宙の真理を象徴するような

> 深くて温かい言葉だなぁと感じました。

そうですね。昔はなかったと思いますので、新たにできたと思います。

私も感心しながら拝見しました。忘れそうだったので、写真に撮っておきました。

> お地蔵さまの左右にいるウサギさんの写真を拡大して見たら

> 眼鏡をかけていたり耳にお花をつけていたりして可愛らしくて

さすが、sanaboさん。

私はお花をつけてるウサギさんには気が付きましたが、眼鏡には全然気付きませんでした。

私以上に細かく見ていただき、ありがとうございます。

> まるでピーターラビットの世界みたいだな?と思ったら、

> そのあとのお写真でnoelさんも同じようなコメントをしてらして

> やっぱりね?♪と思ったのでした(^_-)-☆

あ〜〜、やはり同じように思っていただいたんですね。

ちょっと嬉しいです。

> 建長寺の天狗の後ろ姿を見た瞬間、私も天使の羽根みたいだと思いました。

> しかも剣を手にしているし、聖ミカエルに思えてしまうnoelさんに

> 私も賛同しま?す!

どうもあの羽根、本当に似てました。

帰ってから、自宅に飾っているミカエルを、何度も見てしまいました。

前から見なければ、今でも天狗には見えません。

前から見たら、全然違いますけれど‥‥ね。

> 展望台から伸びやかな風景を眺めたり、逗子マリーナで海風を

> 思いきり吸い込んで、コロナ渦の閉塞感も吹き飛んで

> リフレッシュ出来て良かったですね^^

ありがとうございます。

かなり気分転換になりました。

今年は旅行のりょの字も話が出なくて、目下オリンピックでも見て夏を

過ごそうかと思っているところです。

ようやく今週末に、2回目のワクチン接種です。

若くないので、熱は出ないと家族に言われてますが、秘かに主治医から

ロキソニンを処方してもらいました。汗汗

感染が更に拡大してますが、sanaboさんもお気をつけてお過ごしください。

noel

-

- hot chocolateさん 2021/07/22 12:57:45

- 北鎌倉散策

- noelさま

こんにちは。

毎日暑い日が続きますね。

北鎌倉の旅行記にお邪魔しています。

最寄駅から横須賀線で北鎌倉まで1時間、気軽に行ける距離ですが、

ここの所ご無沙汰しています。

円覚寺も明月院も何度か行っているお寺なのに、新たな発見の多いこと!

涼しくなったらまた行ってみよう。

円覚寺のご朱印の文字、素晴らしいですね。

さすがに鎌倉五山の二位、由緒あるお寺のご朱印です。

数ある寺院の中には、稚拙な筆のご朱印もあって、がっかりしますが

こういう所にも寺院の品格が表われる気がします。

明月院の丸窓は、丸窓から見た眺めを意識して作庭しているのでしょうね。

紅葉の時期に訪れてみたいです。

猛暑の折り、ご自愛くださいね。

hot choco

- noelさん からの返信 2021/07/22 21:10:50

- RE: 北鎌倉散策

- hot chocolateさま

こんばんは

いつもありがとうざいます。

> 最寄駅から横須賀線で北鎌倉まで1時間、気軽に行ける距離ですが、

> ここの所ご無沙汰しています。

> 円覚寺も明月院も何度か行っているお寺なのに、新たな発見の多いこと!

> 涼しくなったらまた行ってみよう。

確かに私も、実際に何度か行っていても、見てない場所も結構あったことに

気付かされました。

>

> 円覚寺のご朱印の文字、素晴らしいですね。

> さすがに鎌倉五山の二位、由緒あるお寺のご朱印です。

> 数ある寺院の中には、稚拙な筆のご朱印もあって、がっかりしますが

> こういう所にも寺院の品格が表われる気がします。

やはりhot chocolateさんも、そのように思われますか?

私も時々感じます。

しかも同じお寺の御朱印なのに、書き手によって差があったこともありました。

忙しくて、臨時の人を雇ったのかと思ってしまいました。

> 明月院の丸窓は、丸窓から見た眺めを意識して作庭しているのでしょうね。

そうですね。

でも、以前に行った際には、丸窓はあったかもしれませんが、写真は撮っていませんでした。

ここのところのSNSなどの影響も大きいのかもしれません。

> 紅葉の時期に訪れてみたいです。

京都もそうですが、秋の鎌倉もいいですね。

コロナ感染拡大が続いてますが、明日からオリンピックも始まります。

秋ごろには少し落ち着いてくれることを願っています。

そして、その頃には、訪れることができるといいですね。

どうぞご自愛ください。

noel

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

4

262